博士、量子力学って、やっぱり難しいですよね。

うむ、確かに数式ばっかり見てるとね。でも始まりは意外とシンプルな“困った事件”なんだよ。

困った事件?

そう。古典物理じゃどうしても説明できない、物理界の未解決事件さ。

「量子力学」と聞くだけで、「難しそう」「意味不明」と思う人、多いですよね。

私も最初はそうでした。

でも実は、量子力学は「古典物理がうまくいかない謎現象」を解き明かすうちに生まれた、いわば「物理の探偵物語」なんです。

古典物理というのは、ニュートンやマクスウェルが作り上げた18〜19世紀の物理の枠組み。

でも20世紀に入ると、そこに「どう考えても説明できない謎」が立て続けに起こったんです。

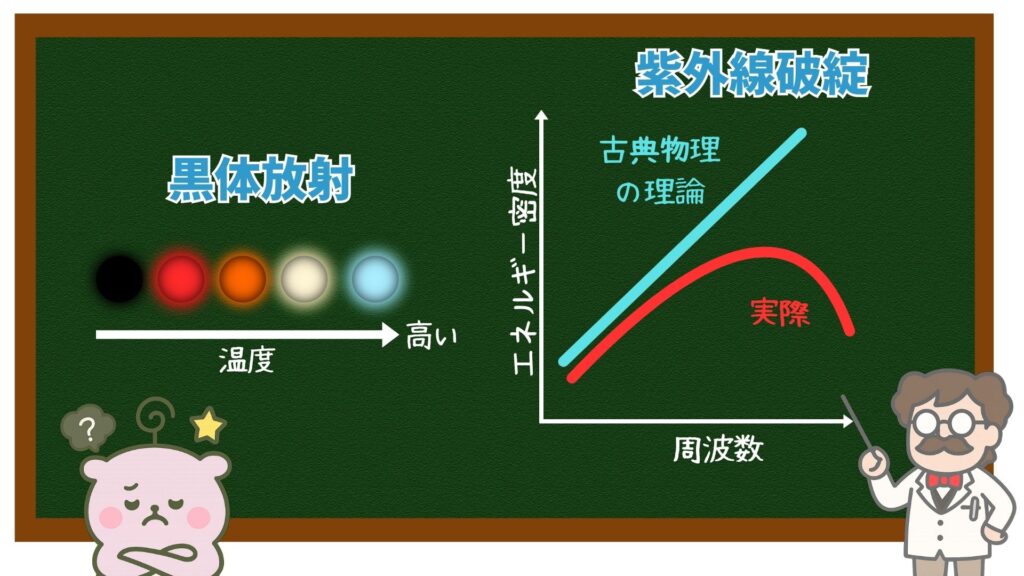

- 黒体放射と紫外線破綻

→ 当時の理論では短波長の光のエネルギーが「無限大」になる問題 - 光電効果

→ 光を当てても、強さじゃなく「色(周波数)」で電子が飛び出すか決まる謎 - 原子の安定性の謎

→ 電子が原子核の周りを回ってるはずなのに、なぜ原子は崩壊しないのか?

博士、そんなに問題だらけだったんですか。

そうとも。20世紀初頭の物理学者は、まさに“バグだらけの世界”に住んでたんだよ。

アップデートはどうしたんですか?

それが量子論。いわば世界のパッチ修正だ。

今回はこの3つの未解決事件を追いかけながら、

量子論がどう生まれたのか、そして私たちの「当たり前の常識」がどんな風にぶっ壊されていったのかを、

一緒に覗いていきましょう。

これを知れば、量子力学も「いきなり難しい学問」ではなく、「必然の産物」だったんだときっと思えるはずです。

さあ、それでは事件の現場へ向かいましょう。

最初の事件は「黒体放射と紫外線破綻」。

名前からしてすでにヤバそうな響きです。

黒体放射の謎:「紫外線破綻」って何だそれ?

博士、“黒体放射”って名前からしてちょっと怖いんですけど。

怖くはないが、物理学者たちの心は凍りついたぞ。だって“無限のエネルギー問題”だからな。

無限!?それは確かに怖い…。

さて、「黒体放射」とは何か。

一言でいえば、物体が温まったときに放射する光のスペクトル(色の分布)のことです。

例えば:

- 真っ赤に熱した鉄 → 赤い光

- めちゃくちゃ高温のもの → 白熱光や紫っぽい光

こうした光の出方には「波長ごとのエネルギー分布」があり、

実験でちゃんと「ある波長でピークがあって、その先はエネルギーが減っていく」カーブになるんです。

古典物理の計算:レイリー=ジーンズの法則

ところが、当時の物理学者はこう考えました。

「空洞の中で、光は色んな波長の“定在波”が作れる。だから各モードにエネルギーが分配されるはずだ!」

その結果導いたのが、

レイリー=ジーンズの法則:

エネルギー密度∝ν^2T

\)

つまり、周波数\((ν)\)が高いほど\(\nu^2\)でエネルギーが爆上がり。

結果:紫外線破綻

これが何を意味するか。

えーと…周波数が上がるとエネルギーが増えまくるってことですよね?

そう。つまり、紫外線よりもさらに短波長の光に至ると…エネルギーが無限大になるんだ。

これは現実の観測とは全く合わない。

だって、実際は物体の温度をどんどん高温にしても

- 紫外線

- X線

- ガンマ線

と、短波長にいくほどエネルギーはむしろ減っていくんです。

この「理論と実験のギャップ」が、

後に紫外線破綻(Ultraviolet Catastrophe)と呼ばれる大問題でした。

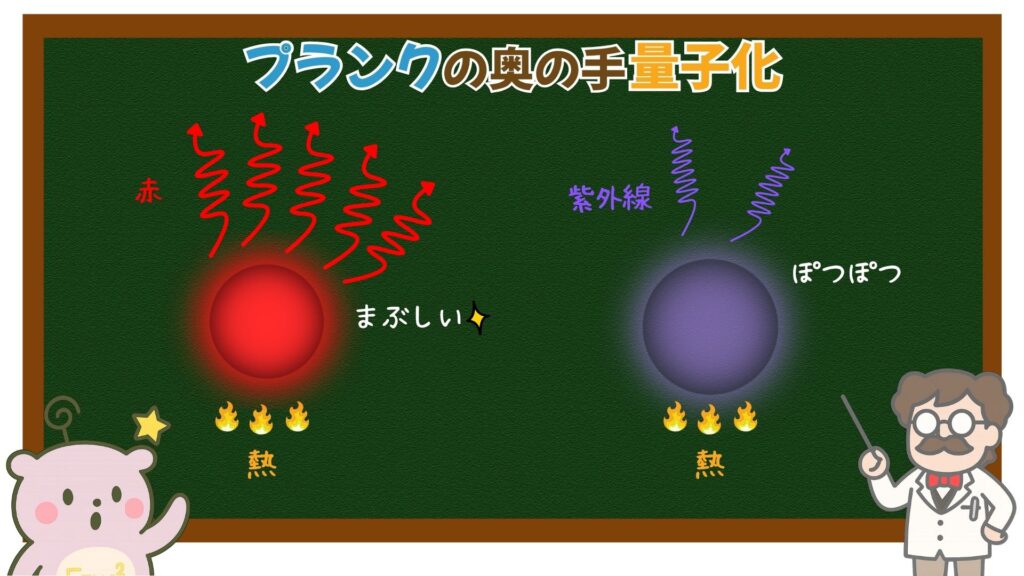

プランク、奥の手を出す

1900年、マックス・プランクが登場。

「もうこうなったら、エネルギーの与え方を連続じゃなく、飛び飛びにしよう!」

そう仮定して、エネルギーは

E=nhν

\)

という形でしかやりとりできない、

つまり量子化されているとした。

その結果、

- 高い周波数(短波長)の光は「1個あたりのエネルギーが大きすぎて、そうそう出現しない」

- だからエネルギーが無限に積み上がらず、ちゃんとピークができて減衰する

こうして、現実とぴったりのカーブが描けたのです。

なるほど…!エネルギーを“分割払い”できないって決めたわけですね。

うまいこと言うな。そう、“一括払い”しかできない世界なんだ。

だから高いエネルギーはそうそう払えない、と。

その通り!

これがプランクの量子仮説。

本人は「ただの便宜的な数合わせだよ…」と思っていたようですが、

これこそが量子論の産声だったのです。

さて、黒体放射の事件はこれで解決(っぽく)なったのですが、

さらにヤバい事件が待っていました。

それが次の光電効果。

「光は波でなく、粒だと?」

次章では、アインシュタインが登場します。

光電効果:アインシュタイン、光は粒だと言い出す

博士、光って波なんですよね?マクスウェル先生が言ってました。

その通り。でもね、アインシュタインは“いや、粒でもある!”って言い出したんだ。

えっ、また物理学者が喧嘩を…。

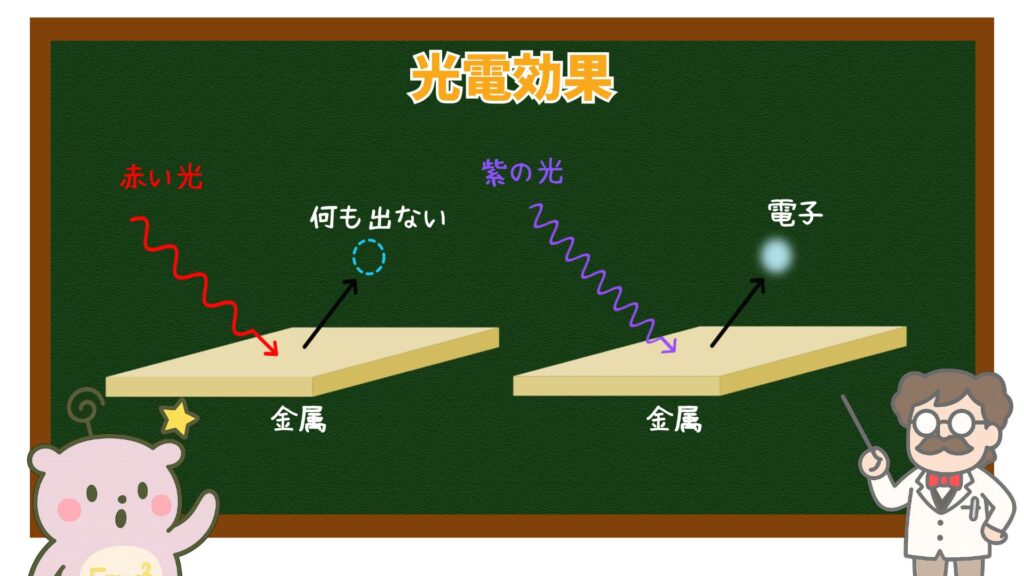

光電効果とは何か

まず、「光電効果」とは何かというと。

金属に光を当てると、電子が飛び出してくる現象のことです。

例えば金属の板に紫外線や青い光を当てると、

ピョンっと電子が飛んでいく。これが光電効果。

でも古典物理では説明がつかない…

当時の常識はこうです:

- 光は「波」なんだから、強い光(振幅が大きい波)を当てればエネルギーがたくさん伝わる。

- だから、弱い光よりも強い光の方が電子は激しく飛び出すはず。

- そして、もし光が弱くても時間をかければエネルギーが溜まって電子が飛ぶはず。

ところが…実験すると全然違った

実験結果

- 光の強さではなく「色(周波数)」で電子が飛ぶかどうか決まる

- 赤い光:どんなに強くしても電子が飛ばない

- 青や紫の光:弱くても電子が飛ぶ

- 光の強さを上げても飛び出す電子のエネルギーは変わらない。

- 強さを上げると「飛び出す電子の数」は増えるが、「1個あたりのエネルギー」は一定。

- 電子が飛び出すまでに時間の遅れがない。

光を当てた瞬間にポンっと出る。蓄積される様子はなし。

これ、完全に古典物理の負け試合じゃないですか。

そう。波のままだとどう考えても説明できない。でも、アインシュタインはひらめいた。

アインシュタインの光量子仮説

アインシュタインは1905年、プランクの量子仮説を光にも適用したんです。

「光は波であると同時に、

光子(フォトン)という粒でもある!

そして、そのエネルギーは

E=hν

\)

だ!」

だから:

- 赤い光(周波数が低い)は、光子1個のエネルギーが足りなくて電子を飛ばせない。

- 青や紫(周波数が高い)は、1個で十分なエネルギーがあるから電子がすぐ飛び出す。

- 光を強くすれば、光子の数が増えるから飛び出す電子の数が増えるけど、

- 光子1個のエネルギーは変わらないから、電子の運動エネルギーは変わらない。

こうして、光電効果の謎は「光は粒でもある」ということで解決したんです。

つまり、光は“波か粒か”じゃなく、“両方”なんですね。

そう。まさに波でもあり粒でもある。これを“光の二重性”と言う。

物理学者って、二択が好きなくせにどっちも採るの好きですよね。

我々は欲張りなんだよ。

このアインシュタインの発想も、当初は「そんなバカな」と思われました。

でも後に、さらに多くの実験で「光の粒子性」が裏付けられていきます。

実は、アインシュタインはこの仕事で後にノーベル賞を取るんですが、

相対性理論じゃなくてこの光電効果の研究でだったんです。

ちょっと意外ですよね。

さて、これで

- プランク:エネルギーの量子化

- アインシュタイン:光の粒子性

が出揃いました。

でもまだ「原子の中」には未解決事件が残ってます。

次は、「原子の安定性の謎」を追いましょう。

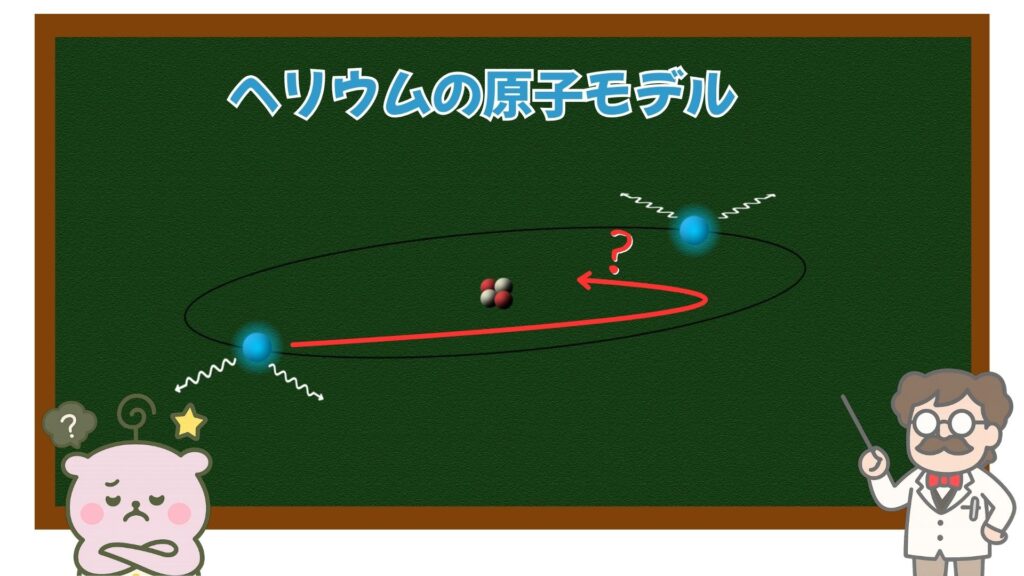

原子の安定性:「電子、すぐ落ちるんじゃなかったの?」問題

博士、そろそろ僕の中の古典物理が壊れそうです。

じゃあ、とどめを刺してやろう。次は原子の中の電子問題だ。

な、なんだそれ…。

さて、皆さんご存じの「原子」。

原子核が中心にあって、その周りを電子がぐるぐる回ってるイメージ…ですよね。

でも、19世紀末の物理学では「そのモデルだと原子は存在できない」ことになっていました。

古典物理の「電子の運命」

電子はマイナスの電荷、原子核はプラスの電荷。

だから、電子は原子核に引っ張られながら回ってる…と考えた。

でも、ここで古典物理の法則が発動する。

「電荷を持つ粒子が加速運動すると電磁波を放射する」

円運動してる電子は常に加速運動してるので、

エネルギーを放射し続ける → エネルギーが減っていく →

やがて電子は原子核に落ち込んでしまう。

博士、それってつまり、原子はあっという間に崩壊するってことですよね?

その通り。計算すると\(10^{-11}\)秒くらいで全部潰れる。

いやいやいや!僕たち生きてますけど!?

だから“古典物理、敗北”ってわけだ。

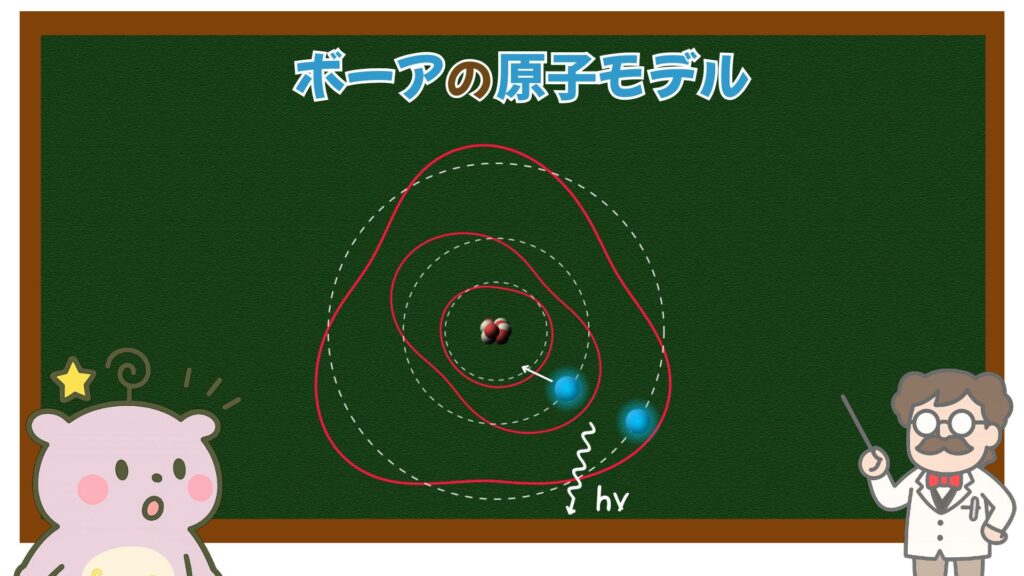

ボーア登場:電子の軌道を「量子化」しよう

1913年、ニールス・ボーアがこの難問に立ち向かいました。

「電子の軌道はどこでもいいわけじゃない。

特定の半径やエネルギーだけ許される。」

そう、「量子化」です。

しかも、その決められた軌道にいる限り、電子はエネルギーを放出しない。

だから、原子は安定に存在できる。

さらに、電子がある軌道から別の軌道にジャンプするときだけエネルギー(光)が出る。

この発想で、当時観測されていた水素のスペクトル(線スペクトル)がピタリと説明できたんです。

電子、ジャンプするんですか。

そう。いわば“ステージ制”だな。フリーランではない。

フリーラン派の僕、涙目です。

シュレーディンガーの波動方程式へ

ボーアのモデルは成功したけど、

「なんでそんな軌道が決まるの?」の説明はまだ不完全でした。

そこで登場したのがシュレーディンガーの波動方程式(1926年)。

彼は「電子は実は粒ではなく、波として振る舞っている」と考えたんです。

- 電子の「波」が原子核の周りでうまく重なって安定する場所=軌道

- そうでない場所は不安定で存在できない

こうして、原子の中の電子の存在は「粒であり、波でもある」ことがわかり、

原子の安定性の謎はようやく解決の道を辿ったのです。

博士、また波と粒の話ですね。

そう。もうね、“粒か波か問題”は量子世界の恒例ネタなんだ。

物理学者の趣味なんですかね。

こうして、

- プランクの量子仮説

- アインシュタインの光量子仮説

- ボーアとシュレーディンガーの原子モデル

が出揃い、物理学は新しい時代:量子力学へ突入していくわけです。

さて、ここまでで量子論の始まりを導いた「3つの謎」を見てきました。

最後に、これらをもう一度整理しておきましょう。

3つの謎が開いた「量子力学への扉」

博士、これで“古典物理学のバグ”は全部片付いたんですか?

片付いたというか、“次のゲームステージ”に進んだ感じだな。

やっぱり続きがあるんだ…。

ここまで見てきたように、

古典物理では到底説明できなかった「3つの謎」がありました。

| 謎 | 何が起こった | 解決した人:考え |

|---|---|---|

| 黒体放射の「紫外線破綻」 | 短波長でエネルギー密度が無限大 | プランク:エネルギーは量子化される |

| 光電効果 | 光の「強さ」ではなく「色」で電子が飛ぶ | アインシュタイン:光も粒(光子) |

| 原子の安定性 | 電子が核に落ちるはずなのに安定 | ボーア:軌道の量子化 シュレーディンガー:波動としての電子 |

こうして、

- 「エネルギーは連続ではなく飛び飛び(量子化)」

- 「光や電子は波でも粒でもある」

という、まるでファンタジーのような性質が現実だとわかってきたのです。

でも、これはほんの序章に過ぎませんでした。

量子力学への本格的な扉

1920年代には

- ハイゼンベルクの行列力学

- シュレーディンガーの波動力学

- ディラックによる統一的な理論

が登場し、量子力学は「完成期」を迎えます。

そしてその後、量子力学がなければ半導体も、レーザーも、現代の電子機器も生まれなかったのです。

僕らのスマホも量子の力の賜物ってことですね。

そうだな。そして、今では量子コンピュータや量子通信へと、また新しい冒険が始まってる。

終わりに:謎から始まる物語

量子力学は「最初から作ろう!」と考えた理論じゃなく、

「謎だらけで詰んだ物理学を何とかしたい」という気持ちから生まれた理論です。

つまり、量子力学は

- 科学者たちの諦めない心

- 「現実を正しく理解したい」という知的好奇心

が作り上げた「人類の最高の知的遺産」なのです。

謎を解くって、楽しいですね。

その気持ちを持っていれば、君ももう立派な“量子探偵”だ。

やったー!

これが、量子力学の始まりの物語。

次も一緒にこの不思議な世界をさらに冒険してみませんか?

コメント