博士、ちょっと聞いてくださいよ〜!

僕って最近気づいちゃったんですよ。

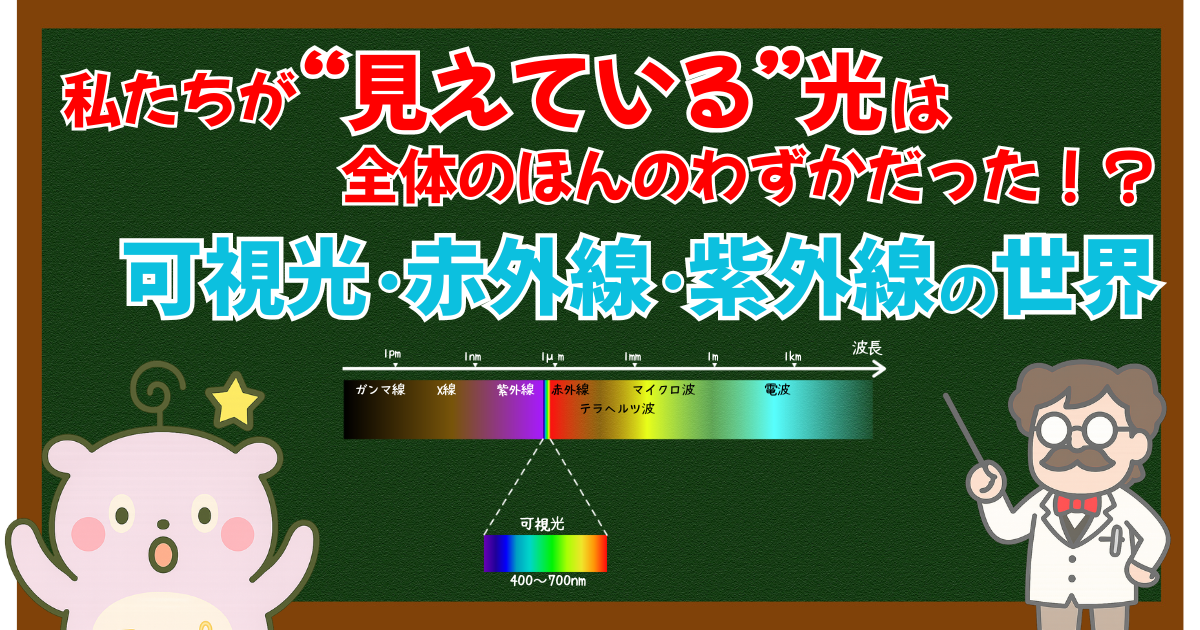

「光」って、全部見えてるわけじゃないんですね⁉

今さら何を言っておる。

人間の目に見えるのは、光のほんのわずか……むしろ“かすり傷程度”じゃよ。

私たちが日常で「見ている」と思っている光──

実は、それは“光全体の中のごく一部”にすぎません。

目に見える「可視光線」は、

広大な“電磁波のスペクトル”の中の、

たった400〜700ナノメートルの範囲。

まるで、海の表面だけを覗いて「海ってこんなもんか」と思っているようなものです。

え、じゃあ他の光はどこにいるんですか?

こっそり僕のまわりを飛んでるとか?(おばけみたいに)

まさにそのとおりじゃ。

赤外線、紫外線、さらにはX線、テラヘルツ波、マイクロ波、電波……

見えんだけで、常におぬしの周りをびゅんびゅん通っておる。

この記事では、

そんな“見えないけど存在している光”たちの正体を、

可視光との違いを交えながら、やさしく楽しく紹介していきます。

- なぜ人間には“見える光”と“見えない光”があるのか?

- 紫外線や赤外線はどんな働きをしているのか?

- 動物たちは、私たちより多くの光を見ているってホント?

- そして……“見えない光”の応用って実はすごい!

博士、この記事を読み終わる頃には……

僕、目には見えない光まで見えるようになりますかね?

それは無理じゃが、

「世界の見え方」は、今よりずっと広がるはずじゃぞ。

そもそも「光」って何?

博士、ちょっと本質的なことを聞いてもいいですか?

そもそも「光」って……なんなんですか?

めっちゃ身近なのに、意外と正体不明っていうか……

うむ、良い問いじゃな。

「光」とは――ズバリ言うと、“電磁波”の一種じゃ!

しかもその正体は、波であり、粒でもあるという、実に不思議な存在なんじゃよ。

結論:光とは、波であり粒でもある「電磁波」の一部!

多くの人が「光は見えるもの」と思いがちですが、

物理学的に言えば、光=“電磁波”の一種です。

しかもこの光、ただの波ではありません。

波のように振る舞うくせに、“粒”のようにも振る舞うという、

ちょっと“二重人格”っぽい存在なのです。

光って電磁波だったんですか⁉

全く別のものだと思っていました!

実は光も電磁波の仲間だったのじゃ。

光は「電場と磁場の波」

光は「電磁波」――

つまり「電場(電気の力)」と「磁場(磁気の力)」が、

互いに直角に振動しながら、空間を伝わっていく波です

イメージすると…

- 電場が上下にビヨンビヨン

- 磁場が左右にビヨンビヨン

- そのセットが前方(進行方向)にシャーーーっと進んでいく!

このとき、波が上下・左右・前進の3方向に関係しているので「3次元的に動く波」とも言えます。

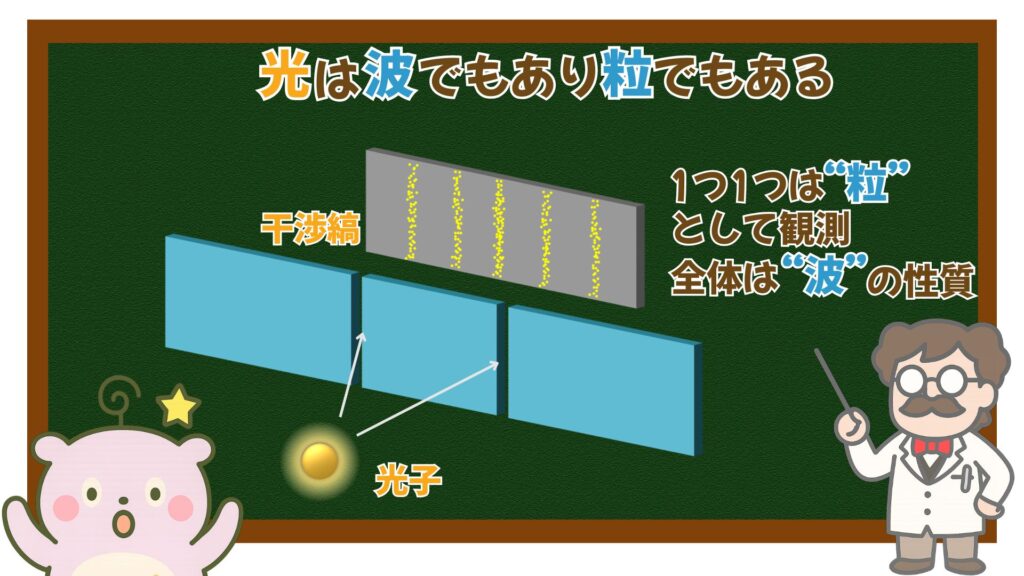

でも、光は“粒”でもある!?その名はフォトン

光のもうひとつの顔、それが粒子としての光=フォトン(光子)です。

これはアインシュタインによって提唱され、現在では量子力学の基本となっています。

- 光はエネルギーを持つ「粒」として検出される(例:光電効果)

- フォトンは「1個ずつ」飛んでくることも確認されている

- だけど集まると「波のように干渉・回折」もする

えぇ……つまり光って、波のくせに、点で感じるんですね……?

なんか性格読めないタイプの人みたい。

だからこそ「量子論は人間の直感に反する」と言われるのじゃ。

じゃが、それが世界の本当の姿なんじゃよ。

量子力学に興味がある人はこの記事も読んでみてね!

波の性質が「色」や「見える・見えない」を決める

光の波は「波長(波の長さ)」によって性質が変わります。

そしてその波長が、私たちにとって「色」として見えるのです。

- 長い波長(700nmくらい) → 赤っぽい

- 短い波長(400nmくらい) → 青〜紫っぽい

- それより外側(赤外線・紫外線)は、人間の目には“見えない”

じゃあ波長がちょっとズレただけで、「見えなくなる」ってことですか?

光って繊細すぎません?

まさにそうじゃ。

人間が見える波長の範囲(可視光)は、かなり狭い。

次章ではその話を詳しくしていこう。

まとめ:光=電磁波、でも「見える」とは限らない

- 光は「電磁波」であり、波として空間を伝わる

- しかし同時に「粒」でもあり、フォトンという単位で振る舞う

- 色や見える・見えないは「波長の違い」で決まる

- 人間に見えるのは、電磁波のごく一部「可視光線」だけ!

いやー、光ってめちゃくちゃ奥深いですね……

次はその「見える部分」ってどれだけ狭いのか、詳しく教えてください!

よし、次章では「可視光」とは何か、

そして“見えてない光たち”のことにも触れていこうかの!

「可視光」とはどんな光?

えっ、人間に見える光ってこんなに少ないの?

この章では、私たちの目に見える“光”、つまり「可視光」について詳しく見ていきます。

実はこの「見える光」は、電磁波という広大なスペクトルの、ほんの狭い範囲にすぎません。

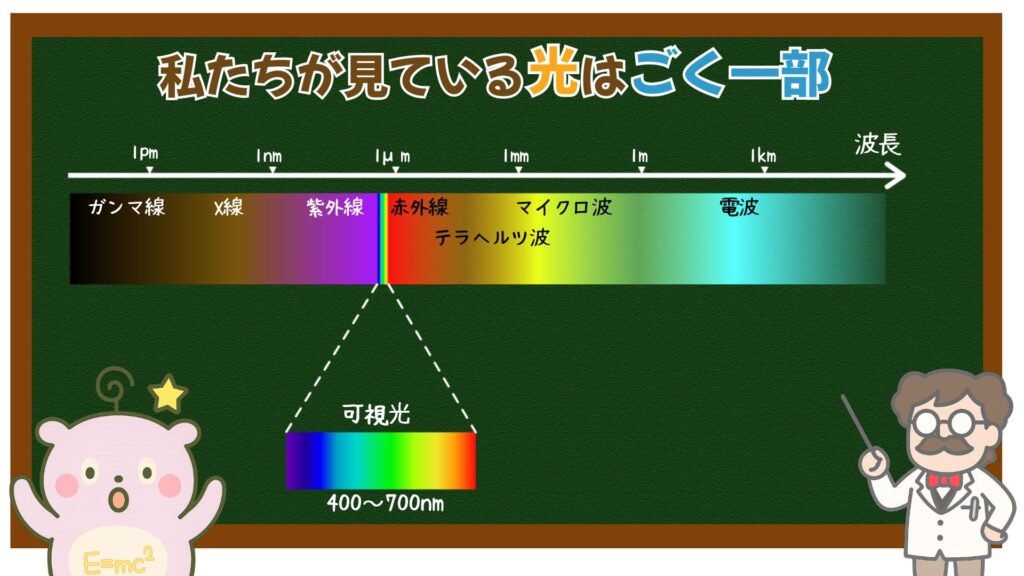

可視光は「波長400〜700nm」の電磁波

光とは、波としての性質と粒子としての性質をあわせ持つ「電磁波」の一種。

その中でも、人間の目が感じ取ることができる範囲の波長(長さ)の電磁波だけが、「可視光」と呼ばれています。

| 色 | 波長(おおよそ) |

|---|---|

| 紫 | 400nm前後 |

| 青 | 450nm |

| 緑 | 500〜550nm |

| 黄 | 580nm |

| 橙 | 600nm |

| 赤 | 700nm前後 |

この範囲の光だけが、網膜に届いて視神経を刺激し、脳が「見える!」と認識します。

つまり、虹の7色が“見える光のすべて”なのです。

たった400〜700nmって……めちゃくちゃ狭いんですね。

電磁波ってもっと広いはずじゃなかったですか?

その通りじゃ。X線や赤外線、テラヘルツ波もみな“光”の仲間。

人間の目に見える範囲がたまたまそこだっただけじゃよ。

電磁波の中で「人間にだけ見える」部分

人間が見える範囲を中心に、電磁波のスペクトルを並べると、こんな感じになります。

可視光は、全体のほんの一部。

この「目に見える範囲」に私たちの視覚が最適化されているのは、進化の結果です。

他の生き物には、もっと“見えている”

面白いのは、人間以外の生き物は違う「可視光」を持っているということ。

- ミツバチや鳥類は、紫外線が見える

- ヘビは、赤外線で獲物の熱を感じる

- 魚やカエルは、水中での光の波長に合わせて視覚が異なることも

つまり、“可視光”の範囲は生き物によって違うんです。

人間の視覚は、あくまで「人間にとっての」可視範囲にすぎないのです。

なんか、自分の見てる世界がすごく“限定されたもの”だったんだなあって思いました……。

そうじゃな。だが、それに気づくことが世界を広げる第一歩でもある。

“見えない光”をどう活用するかは、次章でじっくり紹介しよう。

関連記事:「テラヘルツ波」ってどんな光?

可視光の外側には、「赤外線」「紫外線」など多くの“見えない光”が存在します。

なかでも近年注目されているのが、テラヘルツ波(THz波)と呼ばれる領域です。

- 可視光とは、波長400〜700nmの間の電磁波のこと

- 私たちが「色」として見ているのは、この狭い範囲だけ

- 電磁波全体から見ればごく一部だが、生き物によって見える範囲は異なる

- 人間の視覚は「たまたまその範囲だけ見えるように進化した」結果にすぎない

見えないからこそ、使い道が広がる光の世界

可視光の外にある光たちは、私たちの目では見えません。

でも実はこの“見えない光”こそが、医療・科学・暮らしの中で、欠かせない役割を果たしています。

見えないことは「欠点」ではなく、むしろ「可能性の広がり」だったのです。

赤外線:目には見えない「熱」を見る

赤外線は、可視光よりも波長が長く、「熱」として私たちの身近に存在しています。

- サーモグラフィーで体温を可視化

- 自動ドアの人感センサー

- 暖房器具での遠赤外線ヒーター

など、実生活にもすっかり溶け込んでいます。

赤外線って、あったかいだけじゃないんだ。

体温が「見える」って、ちょっと未来っぽい!

そうじゃ。熱の分布や変化を見るには、赤外線が欠かせないのじゃよ。

たとえばビルの断熱性チェックや、発熱する電子機器の安全確認にも使われておる。

紫外線:見えないけど“強すぎる”光

紫外線は可視光より波長が短く、エネルギーが強いため、注意が必要な光でもあります。

- 日焼けやシミの原因に(UV-A・UV-B)

- 細菌やウイルスの殺菌(UV-C)

- 鑑定作業でインクや偽造防止マークを照らす

特にUV-Cは、医療現場や浄水設備など、“滅菌光線”として重宝されています。

でも紫外線って、体に悪いんじゃ…?

浴びすぎれば悪影響じゃが、コントロールすれば頼もしい味方になる。

太陽光と同じく、“使い方”次第なのじゃ。

電波やマイクロ波:情報を届ける見えない光

電磁波の中でも、さらに波長が長くなると「電波」や「マイクロ波」になります。これらは日常の通信や計測技術に欠かせません。

- 携帯電話・Wi-Fi・ラジオ

- レーダーやGPS

- 電子レンジ(マイクロ波)

もはやこれらがなければ、現代の暮らしは成り立たないといえるでしょう。

え、電子レンジのチンも“光”の仲間なの!?

そうじゃ。目には見えんが、マイクロ波も立派な電磁波じゃよ。

しかも、物質を“振動させて加熱する”という、非常に面白い使い方をしとる。

「見えない」からこそできること

可視光は、私たちが“見る”ための光。

でもそれ以外の電磁波は、“見る以外”の仕事をたくさん担っています。

- 熱を伝える(赤外線)

- 細菌を滅菌する(紫外線)

- 情報を運ぶ(電波・マイクロ波)

見えないということは、「邪魔にならずに役目を果たせる」ということでもあります。

光は“見る”だけのものではない。

“見えないからこそ”できることもたくさんあるのじゃ。

見えない光のこと、もっと知りたくなってきたかも!

次の章では、そもそもなぜ人間の目はこの「可視光」だけを見られるようになったのか?

その進化の秘密を解き明かしていきます。

なぜ私たちの目はこの範囲だけ見えるのか?

そもそも、なんで人間の目はテラヘルツ波とか赤外線とか、見えないんですか?

いい質問だね。それは、生物の進化が“ちょうどいい光”を選んできたからさ

私たち人間の目が見ることができる「可視光」は、だいたい波長で言うと400~700ナノメートルの範囲に限られています。もっと短い紫外線も、もっと長い赤外線も、この“見える光”には入りません。

でも、これってたまたまじゃないんです。実はこの範囲の光が、地球に最も届きやすく、そして生物にとって安全で情報量の多い光だったのです。

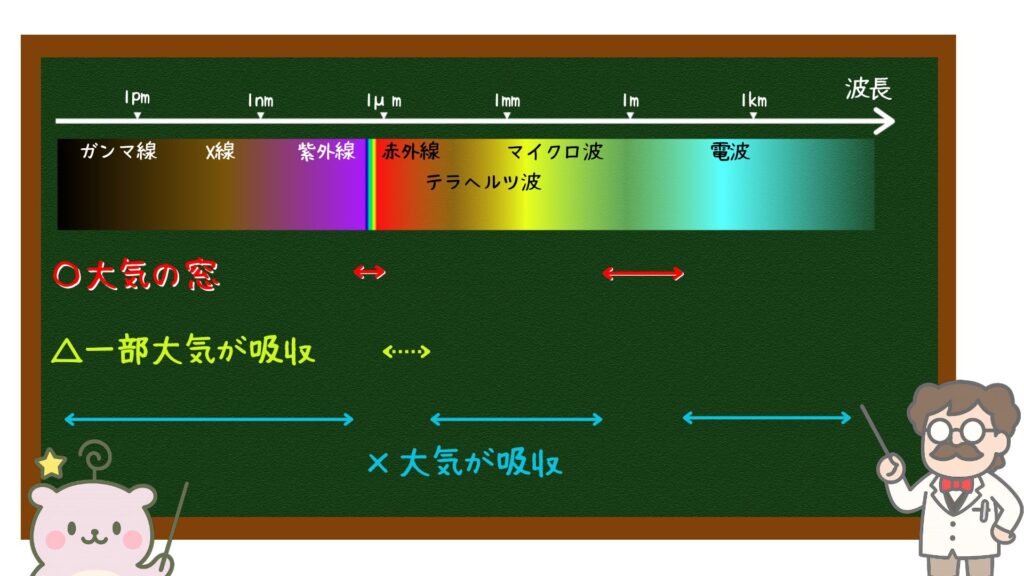

大気に選ばれた光

地球には空気があり、そこには酸素やオゾン、水蒸気などいろんな分子が含まれています。これらは特定の波長の光を吸収したり散乱させたりしてしまいます。

たとえば紫外線はオゾンに吸収されやすいし、赤外線やテラヘルツ波は水蒸気で散乱・吸収されてしまう。

でもその中で、可視光の範囲だけはちょうどよくスルーできる“透明な窓”になっていたのです。これを「大気の窓」と呼びます。

だから、進化の過程で「よく届いて、見えやすく、安全な光=可視光」に目が対応してきたというわけなんですね。

見えない光は“見なくても困らない”

でも、赤外線とかテラヘルツ波も役に立つ情報があるんですよね?

もちろん。ただ、進化の初期にはそれを“見る必要”がなかったというだけさ

赤外線は熱の情報を多く持っています。でも、動物たちは赤外線を見る代わりに皮膚で温度を感じる能力を発達させました。あるいは夜行性動物の一部は赤外線を感じる特殊な器官を持っています。

同様に、テラヘルツ波やマイクロ波も“便利”ではありますが、それを自然環境で見えるようにするメリットは、進化的にあまりなかったというわけです。

でも、私たちは見えない光を“使える”

ここが人間のすごいところ。見えないものを道具で補う能力を発達させたんです。

赤外線カメラ、紫外線顕微鏡、X線装置、そしてテラヘルツ波イメージング。

私たちの目は見えないけど、「見えないからこそ見えてくる世界」を技術で可視化できるようになった。

なんだか、「見えないもの」のことを知ると、ちょっと世界が広く見える気がしてきました。

ふふ、それこそが科学の面白ささ。目に見える世界の外側に、まだまだ知らない景色が広がっているんだよ。

おわりに:見えないものを知ると、世界の見え方が変わる

博士……正直この記事を読むまでは、光って“見えるもの”だと思ってました。

でも今は逆に、「見えない光のほうが多かった」ってことにビックリです。

うむ。多くの人が「見えている範囲」が“すべて”だと思い込んでしまうのじゃ。

じゃが、それは世界のほんの断片にすぎんのじゃよ。

私たちの目は、電磁波という広大なスペクトルの中から、たった400〜700nmの“可視光”という範囲だけを切り取って見ているにすぎません。

でも、赤外線で“熱”を見ることもできる。

紫外線で“殺菌”することもできる。

電波で“情報”を届けることもできる。

そしてそれらは、どれも「光」の仲間たちなのです。

見えないというのは、「存在しない」ということではない。

むしろ、「見えない」からこそ、それを探求することに意味があるのです。

見えることが「当たり前」じゃなくなると、世界が面白くなる

私たちが「見えている」と思っている世界は、感覚というフィルターを通してつくられたもの。

視覚はその一部であり、しかもかなり限られた範囲しか扱っていません。

でもその“限界”に気づいたとき、初めて見えてくるものがあります。

赤外線で、目には見えない体温を見る

紫外線で、菌や汚れを可視化する

テラヘルツ波で、物の中身を非破壊で観察する

電波で、地球の裏側と会話をする

──そんな「見えない世界」を私たちは、科学と技術で“覗くことができる”ようになったのです。

うーん……なんか、「見える・見えない」って、ただの境界線だったんですね。

境界の向こうに、いろんな“働く光たち”がいたなんて。

そうじゃ。

科学とは、「見えないもの」を見ようとする努力の積み重ねでもある。

それに気づけたおぬしは、もう“光の世界の入り口”に立っておるよ。

目に見えないものを、信じて、探求する

私たちの世界は、目に見えるものだけでできているわけではありません。

むしろ、見えないけれど確かに存在するものが、世界の大部分を支えているのです。

光も、重力も、空気も、電波も──

その「見えないものたち」を理解することこそが、科学の醍醐味であり、

そして私たちの世界の“解像度”を高めてくれるのです。

うーん……なんか、「見える・見えない」って、ただの境界線だったんですね。

境界の向こうに、いろんな“働く光たち”がいたなんて。

そうじゃ。

科学とは、「見えないもの」を見ようとする努力の積み重ねでもある。

それに気づけたおぬしは、もう“光の世界の入り口”に立っておるよ。

みんなも見えないものを見ようとして、この世界の真理に一緒にたどり着きましょう!

コメント