はじめに:速さなんて、見る人によって変わるものじゃないの?

博士、ちょっと聞いてくださいよ。

電車の中でボールを投げたら、外から見てる人と中にいる人でスピード違って見えますよね?

じゃあ、光だって同じじゃないんですか? 動いてる人から見たら、速さ変わるでしょ?

普通はそう思うよね。でも、光だけは違うんだ。

どんな速さで動いていても、光の速さは必ず一定なんだよ。しかも、誰にとっても。

えっ、それっておかしくないですか?

見てる人のスピードで変わらないなんて、直感に反してます!

その「直感に反する」ことこそが、物理学の常識をひっくり返したんだよ。

そしてそれを最初に受け入れたのが、あのアインシュタインだった。

「光の速さは、誰にとっても同じだった」

私たちの身の回りの世界では、速さは見る人によって変わるのが当たり前です。

例えば——

- 歩いている人から見た自転車のスピードと

- じっと立っている人から見た自転車のスピードでは

まったく違って見えるはずです。

これは「速さは相対的」という、古くからの常識です。

でも、それが当てはまらない“例外の存在”がある。

それが、「光の速さ(光速)」なのです。

アインシュタインを変えた違和感

この奇妙な事実は、19世紀末の実験によって初めて明らかになりました。

当時の科学者たちにとって、それはまるで「この宇宙に裏口があった」かのような衝撃。

それでもアインシュタインは言いました。

「光速のほうが絶対で、

時間と空間がズレるほうが自然なんじゃないか?」

それが、特殊相対性理論のはじまり。

そしてこの理論は、“時間は絶対”という人類の直感を覆す、まさに革命でした。

本記事のテーマ

この記事では、なぜ「光の速さだけが絶対」なのか?

その理由を、アインシュタイン以前の常識から追いながら、順を追って解説していきます。

次章からは、まだアインシュタインが登場する前の時代。

「光」や「時間」「空間」が、どのように考えられていたのかを見ていきましょう。

第1章:アインシュタインが現れる前の常識

〜「時間と空間は絶対」という世界観と、エーテルの時代〜

まずは、アインシュタイン以前の物理学がどうだったのか、そこから見てみよう

昔の人も光のことは考えてたんですよね?

ニュートン力学の世界観──時間も空間も“揺るがぬ基準”

アインシュタインが現れる前の物理学では、「時間と空間は誰にとっても共通で絶対」という考え方が当たり前でした。

この考えの土台を築いたのが、17世紀の物理学者アイザック・ニュートン。

彼の運動の法則(ニュートン力学)は、りんごの落下から惑星の運動までを説明できる強力な理論で、「この宇宙の動きは、時計のように正確に動いている」とまで考えられていました。

ここでの前提は、

- どんな場所にいても、同じ時間が流れている

- 空間もまた、誰にとっても共通の舞台である

つまり、「誰が見ても“今”は“今”、ここはここ」という世界観です。

光は“波”だとわかった。でも、それって何の波?

19世紀になると、マクスウェルによって「光は電磁波である」という理論が登場します。

これは、電場と磁場が交互に振動しながら空間を伝わっていく波だというもの。

しかしここで、ひとつ大きな疑問が生まれました。

「波って、何かの“媒質”を伝わるんじゃないの?」

たとえば、音は空気の振動として伝わりますし、水の波は水という媒質を揺らして進みます。

じゃあ、光は何を揺らしてるの?

エーテル仮説──「宇宙空間に満ちた“見えない海”」

そこで生まれたのが「エーテル仮説」です。

「光も波なんだから、何かの媒質が必要なはず。

それが“エーテル”と呼ばれる、宇宙全体を満たす見えない物質なんだ!」

このエーテル、驚くべき存在です:

- 透明で見えない

- どんな物質とも干渉しない

- でも、光を伝えるのに必要不可欠

こうして、光は“エーテルという静かな海”を伝わって進むと考えられるようになりました。

…なんかエーテル、都合よすぎませんか?見えないし、触れないし…

当時の人も“変だな”とは思ってた。でも、光に媒質が必要って常識を疑うのは難しかったんだ

当時の物理学は、光の速さは“エーテルに対して”決まっていると考えていました。

つまり、地球が動いているなら、光の速さも方向によって少し変わるはず。

この考えを試そうとしたのが、次の章で登場する「マイケルソン=モーリーの実験」です。

そしてここから、アインシュタインを揺るがす“大発見”が始まります。

第2章:光の速さは変わらない!?マイケルソン=モーリーの衝撃

〜エーテルの風を測ろうとした実験〜

エーテルって、宇宙全体にあるんですよね?

だったら、地球が動けば“エーテルの風”を感じるはずじゃ…?

そう、それを“本気で”測ろうとした実験があるんだよ。

物理の常識をくつがえす、歴史的な実験がね(そこに気づくとは鋭い。。)

「エーテルの風」をつかまえろ!

19世紀後半、2人のアメリカの物理学者、アルバート・マイケルソンとエドワード・モーリーは、ある実験に挑みます。

それが、「マイケルソン=モーリーの実験」。

地球は1年をかけて太陽のまわりを公転しています。

そのため、地球がエーテルの中を動いているとすれば、まるで風を受けるように「エーテルの風」が吹いているはずです。

もしそうなら、光の進む方向によって速度に差が出るはず。

- エーテルの風に逆らう方向:光は遅くなる

- エーテルの風に沿う方向:光は速くなる

この差を干渉計という装置で高精度に検出しようとしたのです。

しかし、結果は——「光の速さはどの方向でも同じ」

予想に反して、彼らが得たのは「光の速さは変わらない」という結果。

地球がどの方向に動いていても、エーテルの風が吹いていても、光速は常に一定だったのです。

これは当時の物理学界にとって大きなショックでした。

「えっ、エーテルがない? いや、それとも、何かがおかしい…?」

エーテル、ないってことですか!?

波なのに媒質なしで伝わるなんてありえない!

当時の科学者たちも、まさにその“ありえない”に悩み続けたんだ。

でもこの実験結果は、光だけは例外的に速さが観測者によって変わらないことを示してしまった

これはただの実験ミスじゃない

マイケルソン=モーリーの実験は、何度も何度も繰り返され、他の方法でも再検証されましたが、結果はいつも同じ。

「光速は観測者の運動状態に関係なく一定」だったのです。

これはニュートン力学の前提、つまり「速度は足し引きできる」という常識を根底から揺さぶるものでした。

そして、この“矛盾”に正面から立ち向かった若者が——

この結果に“例外扱い”をせず、むしろ常識の方を疑った人物がいました。

それが、当時まだ無名だった若き特許庁職員、アルベルト・アインシュタイン。

彼はこう考えました。

「光の速さが一定なのは自然なこと。

じゃあ変わるべきは……時間と空間のほうじゃないか?」

第3章:それでも“光速が一定”でいいと決めたアインシュタインの逆転発想

〜「むしろ空間と時間がズレる方が自然」〜

光速が観測者によって変わらないって、どう考えてもおかしいですよね?

だったら他の法則が間違ってるってこと…?

そう。その“他の法則”にメスを入れたのが、若きアインシュタインだったんだ。

彼はこう考えた——“時間と空間の方が、実はズレるものじゃないか?”とね

「光の速さが一定」を前提にしてみたら…

マイケルソン=モーリーの実験で明らかになった「光の速さは観測者によらず一定」という事実。

当時の物理学者たちは混乱しました。

「そんなはずはない、どこかに測定ミスがあるのでは…」と。

しかし、アインシュタインは違いました。

彼は“光速が一定”を前提として、物理のルールを組み立てなおすという、常識破りの逆転発想に出たのです。

特殊相対性理論の2つの公理

1905年、アインシュタインは「特殊相対性理論」という論文を発表し、2つのシンプルな原理(公理)を掲げました。

- すべての慣性系において、物理法則は同じである

- 真空中の光速は、どんな観測者に対しても常に一定である

「光速は絶対だ」と最初に決めてしまったのです。

すると、それに合わせて空間と時間の方が“ズレる”必要が出てきました。

時間の遅れと、同時の崩壊

この発想から生まれたのが、いくつかの奇妙な現象です。

🕒 時間の遅れ(タイム・ディレーション)

速く動く物体の時間は、外から見ると遅く進む。

たとえば、宇宙船で高速移動する人にとってはほんの1年でも、地球では何年も経っている…なんてことが起こりえます。

🕐 同時の崩壊(相対的同時性)

2つの出来事が「同時」に見えるかどうかは、観測者の運動状態によって変わる。

ある人にとって同時でも、別の人には「片方が早かった」ように見える——そんな世界です。

えー!? 同時かどうかって、人によって違うんですか!? そんなのアリですか…?

アリなんだよ。光の速さを一定とするなら、それに合わせて時間や空間が曲がるしかない。

アインシュタインは、それを数式でちゃんと説明したんだ!

ローレンツ変換という“新しいルール”

アインシュタインは、速度の足し算・引き算の代わりに、ローレンツ変換という数式を使いました。

これは、観測者の運動速度によって時間と空間の計算方法を変えるものです。

この変換式によって、次のことが説明できるようになりました。

- 光の速さが常に一定であること

- 高速で動く物体の時間が遅れること

- 長さが縮むこと(ローレンツ収縮)

- 同時刻の崩壊

つまり、「光速が一定」でも矛盾がない物理法則が完成したのです。

変わったのは、世界の見方そのもの

それまで当たり前とされていた「時間は絶対」「空間は絶対」という考えが、アインシュタインによって覆されました。

- 時間は絶対ではない

- 空間も絶対ではない

- 絶対なのは光の速さだけ

ってことは…僕が走ってる時は、ぼんやり立ってる時より、ちょっとだけ時間が遅いってことですか…?

そういうこと。でも、地球上ではその差はごくわずか。

でもGPSの人工衛星では、この効果を補正しないと、位置情報がズレまくっちゃうんだよ

第4章:「光速が絶対」とはどういうことか

〜速さの相対性が通用しない「特別な速さ」〜

でもまだモヤモヤします。

車のスピードなら“見る人によって違う”のに、なんで光の速さだけ“変わらない”んですか?

そのモヤモヤは大事だよ。

実は、光速は“この宇宙で一番特別な速さ”なんだ。普通の速さとは意味がまったく違う

相対性が効かない“絶対的な速さ”

たとえば電車の中でボールを前に投げたら、外から見た人には「電車の速さ+ボールの速さ」に見えますよね。

これがいわゆる速さの相対性です。

でも光の場合、こうなりません。

- 光を止まってる人が見る:秒速30万km

- 光を向かってくるロケットから見る:やっぱり秒速30万km

- 光を追いかけるロケットから見る:それでも秒速30万km!

どうやって足しても引いても、光の速さは変わらない。

つまり、光速は「相対的」な速さじゃなく、宇宙全体の“上限”として埋め込まれているんです。

光の速さは「情報の限界速度」

この“変わらなさ”には、もっと深い意味があります。

光の速さとは、単に「光が進む速さ」ではなく、「この宇宙で情報が伝わる最速の限界」なのです。

- 何かが動く

- 何かが起きる

- 何かの結果が現れる

この「原因と結果」の流れ=因果律(いんがりつ)を守るためには、

どんな情報も光速より速く伝わってはいけない、という制限があるのです。

なんでそんな制限があるんですか?もっと速く伝えられたら便利なのに…」

それをやってしまうと、宇宙の“物語の順番”が壊れてしまう。

原因の前に結果が来たり、未来が過去に干渉したり……世界はもはや筋の通ったドラマじゃなくなるんだ

因果律の守護者、それが光速

もしも光より速く情報を伝えられる通信手段があったらどうなるか。

観測者の視点によっては、「メッセージを送ったよりも前に届いた」ことになってしまいます。

これはつまり——

- 原因がまだ起きていないのに、結果が出る

- 過去の自分に未来の情報を送れる(タイムトラベル)

- 物理法則がめちゃくちゃになる

ということ。

そんな“なんでもアリ”な世界を防ぐために、宇宙は「光速以下でしか因果が伝わらない」というルールを課しているのです。

だからこそ、光速はただの速さではなく、「因果律の守護者」なんですね。

すごい…光って、“明るく照らす”だけじゃなくて、宇宙の“法”でもあったんですね…!

まさにそう。光の速さが絶対である、というのは

“宇宙が秩序ある世界として存在するための前提条件”なんだよ

光速の壁は、超えられない?

「光より速く動けたらいいのに」と誰もが思ったことがあるかもしれません。

でもこの“光速の壁”は、エネルギーと質量の関係からも厳しく制限されています。

特殊相対性理論によれば、

質量を持つものが光速に近づくには、無限大のエネルギーが必要。

つまり、光速は「理論的にも、物理的にも、超えられない壁」となっているのです。

第5章:常識が変わると、見える世界が変わる

博士、前の話ちょっと衝撃でした……。

じゃあつまり、時間って“絶対”じゃないんですか?

そう。

むしろ「時間は人によってズレる」っていうのが、現代物理の常識なんだ。

時間は“誰にとっての時間”かで変わる

19世紀までの物理では、「時間」は誰にとっても等しく流れるものでした。

1秒は1秒、同じ時計を持っていればどこにいても同じ時刻を指す。それが「常識」だったのです。

でも、アインシュタインの特殊相対性理論はこの常識をくつがえしました。

光速がすべての観測者にとって一定である、という前提に立つと、

「時間は人によってズレる」という驚くべき結論が導き出されます。

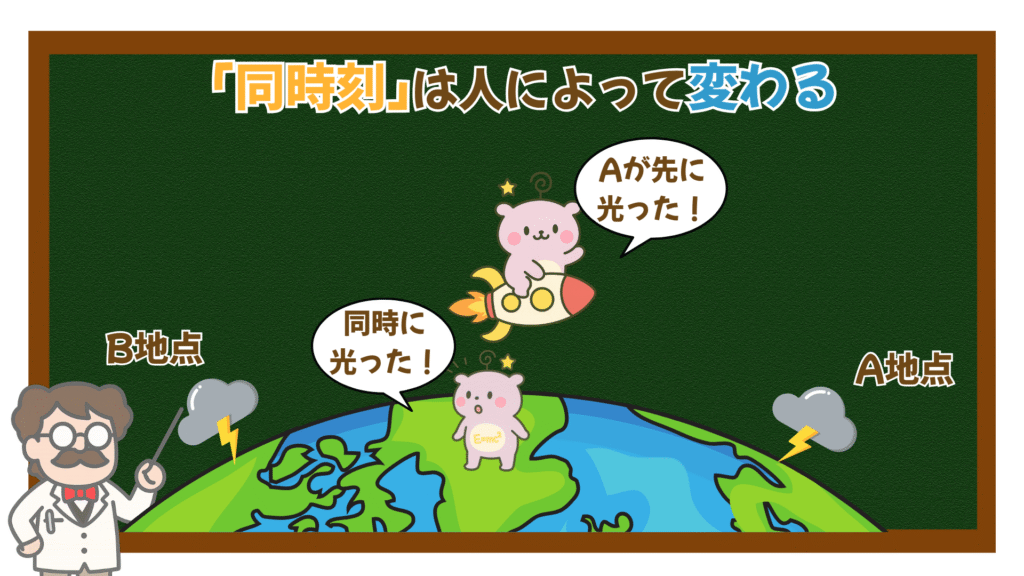

「同時刻」は人によって変わる!?

たとえば——

A地点とB地点で「同時に」雷が落ちたとしましょう。

地上にいる人には、ふたつの雷の光が同時に届いたように見えるかもしれません。

でも、近くを高速で移動する宇宙船の中の人には、Aの光のほうが先に届くのです。

これは光の速さが変わったからではありません。

光は誰にとっても、いつでも秒速30万kmで進みます。

でも、宇宙船はA地点の方に向かって動いているため、

Aからの光は“自分に向かってくる光”、

Bからの光は“自分から遠ざかっていく光”になります。

そのため、宇宙船の人から見ると:

- Aからの光はより短い距離を進んできた

- Bからの光はより長い距離を進んできた

なのに、光はどちらも同じ速さで進んでくる。

だから——

「先に届いたAの光の方が、Bより早く出発した」

→「つまり、Aの雷が先に落ちたんだ」と判断される。

これが「同時性の崩壊(Relativity of Simultaneity)」と呼ばれる現象です。

“今”という瞬間でさえ、誰の視点で見るかによってズレてしまう。

そんな世界が、私たちの住む宇宙のほんとうの姿なのです。

えっ……同時刻が人によって変わる!?

じゃあ、「今この瞬間」って誰にとっての「今」なんですか?

その問いが、まさに「時間とは何か?」という哲学と物理が交差する場所なんだよ。

空間と時間は別物ではなかった

さらにアインシュタインは、「空間」と「時間」は切り離せない、という考えに至ります。

それが、“時空(space-time)”という概念。

「どこで何が起きたか」を考えるには、「いつ」もセットで考える必要がある。

そしてその“どこ”と“いつ”は、観測者の運動状態によってゆがんで見える。

これは、世界の設計図そのものが、絶対ではなかったということです。

今まで信じてた“世界のルール”が、ガラッと変わっちゃった感じですね。

アインシュタインがやったのは、まさに“常識の書き換え”だった。

でもね、それはすごく理にかなっていたんだ。「光の速さが絶対」というただ一つのルールに、ちゃんと世界を合わせた結果だから。

その一つのルールのせいで、空間も時間も変わっちゃったんですね……!

うん。そしてその先に、もっと深い“宇宙の姿”が見えてくる。

次章へと続く――

「なぜ光の速さだけが絶対なのか?」

その答えは、私たちが見ている「時間と空間」そのものが、光速を基準に作られているからかもしれません。

常識が変わると、世界の見え方も変わる。

それがアインシュタインが私たちにくれた、壮大な視点の贈り物なのです。

おわりに:なぜ光の速さだけが絶対なのか?

うーん、なんだか世界の見え方がガラッと変わった気がします……。

「光の速さだけが絶対」って、不思議すぎますね。

そうだね。でも、それは宇宙のルールというより、

「私たちの世界そのものが、光速を基準につくられている」ということなんだよ。

私たちの“時間”も“空間”も、光速を前提にしている

音の速さや風の速さは、環境によって簡単に変わります。

でも、光の速さだけは変わらない。観測者が動いていようと、止まっていようと。

この「不動のスピード」があることで、宇宙の因果関係が保たれ、

時間や空間といった“世界の座標軸”が定まっているのです。

つまり、光の速さこそが“世界のものさし”だったのです。

見えない基準を知ると、世界がちょっとスリリングになる

普段私たちは、「時間は流れていくもの」「今ここが現在」と無意識に思っています。

でもその“当たり前”は、実は光速という絶対的な存在を前提にした、

かなりスリリングで不思議な構造の上に成り立っていたのです。

じゃあ、僕たちが感じてる“今”って、実は……誰かにとっては“過去”だったり?

そう。そういう風に考えると、「世界」って本当に一枚岩じゃないんだよね。

でも、それを貫く光速という一本の“ものさし”がある。だからバラバラにならずにすんでる。

アインシュタインがくれた“見えない地図”

アインシュタインは、光の速さが絶対だと信じたことで、

“時間と空間の常識”をまるごと書き換えることになりました。

けれどそれは、混乱ではなく、新しい整合性の発見だったのです。

世界のルールを疑い、より深い真実を見つけたその視点は、私たちにも応用できます。

うわー……もっと早く知りたかったです、光のすごさ。

今からでも十分さ。

世界の見方がひっくり返るって、いつでもちょっとワクワクするものだからね。

そして、また次の光へ

今回のテーマは「なぜ光の速さだけが絶対なのか?」でした。

見えないものさしを知ると、

私たちが「当たり前」と思っていたものの裏側に、

こんなにも美しく、スリリングな世界が隠れていたことに気づきます。

さて、次はどんな“見えない世界”をのぞきに行きましょうか?

次回も、モソッティ研究所でお会いしましょう。

コメント