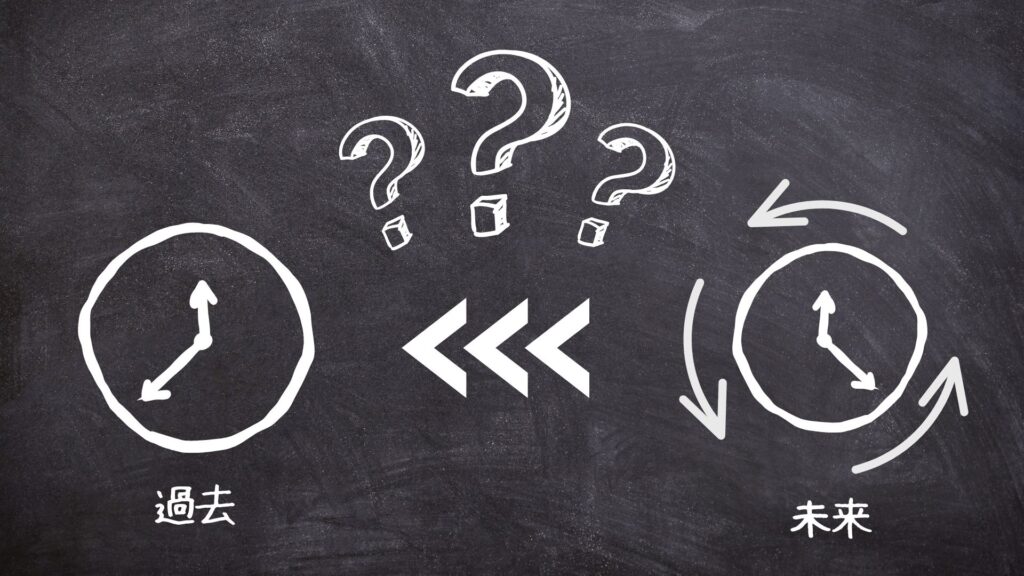

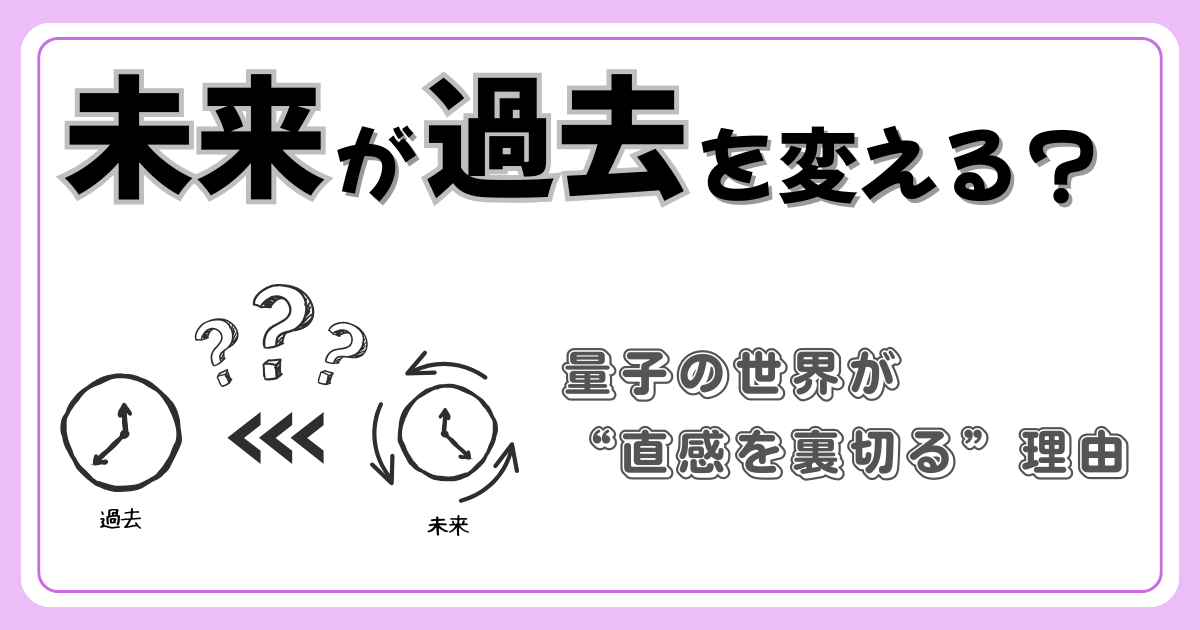

はじめに:「もし“未来の選択”で“過去”が変わるとしたら?」

どうも、モソッティです。

さっそくですが、「過去って変えられないもの」って思ってませんか?

だってそうですよね。

「やらかした過去」は黒歴史としてそっとしておくしかないし、

「もっと勉強しとけば…」って後悔しても、もう戻れない。

…でも、それは“私たちの世界”の話。

“量子の世界”では、どうやらそうじゃないみたいなんです。

実は最近、科学者たちがある実験をしました。

なんと、「未来でどう観測するか」によって「光子(=光の粒)」の“過去のふるまい”が変わったんです。

「え、ちょっと何言ってるか分からない」って?

大丈夫、私も最初はそうでした。

でもその話を知れば知るほど、

「現実って何?」「過去って本当に確定してるの?」って、

ちょっと哲学的な気分にすらなってしまいます。

そんな「直感をぶっ壊してくる量子の世界」、

今日はモソッティがやさしく、面白く、でもちゃんと科学的に解説していきます。

さあ、未来を変える覚悟はいいですか?(いや、変わるのは過去か…?)

まず結論:量子は「決まっていない何か」だった!

最初に、ズバッと結論をお伝えしましょう。

量子(例えば光子)は「波でも粒子でもない、“決まっていない何か”」です。

「え、なんだその曖昧な表現!」って思いますよね。

でもこれは、今の科学でわかっている、ほぼ間違いのない事実なんです。

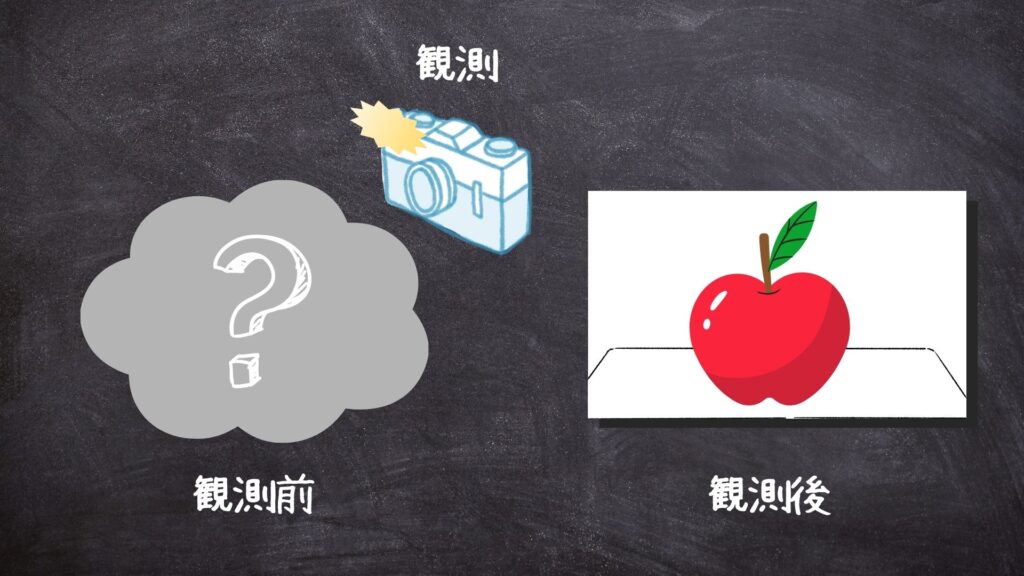

量子は、私たちが見たり測ったりする“観測の瞬間”に、

波としてのふるまいをするか、粒子としてのふるまいをするかが決まる。

観測するまでは、どちらでもあるし、どちらでもない。

これが、「量子は決まっていない存在」と言われる理由です。

じゃあ、「いつ」「何によって」決まるのか。

これまでは「観測装置や検出器に到達する前に、性質が決まってるんでしょ?」って思われてました。

しかし…そうでもなかった。

「観測する側が“どう観測するか”を未来で選んだら、過去のふるまいが変わる」

そんなことが実験で確かめられてしまったんです。

もうね、現実の概念がバグりますよね。

でも大丈夫。次の章からは、この不可解な話の土台である

「波」と「粒子」ってそもそも何だっけ?ってところから、

一緒に整理していきましょう。

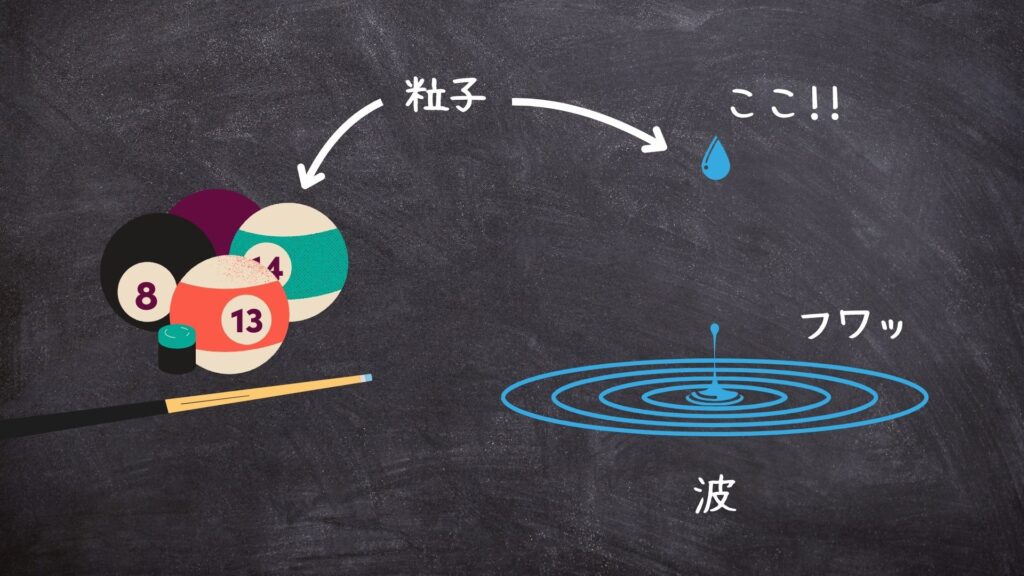

そもそも「波」と「粒子」って何だった?

さて、「波」と「粒子」。

これ、私たちの日常感覚では全く別モノですよね。

粒子って?

「粒子」とは、いわゆる「ちっちゃい玉」のイメージ。

例えばビリヤードの玉とか、雨粒とか。

「ここにある」とピンポイントで位置がわかるし、進んだ先も予測しやすい。

つまり、「ちゃんとカタチがある」「ぶつかれば跳ね返る」

これが粒子。

波って?

一方で「波」は、たとえば水面のさざ波や音の波のようなもの。

どこか1点に「これ!」って位置を定めるのが難しい。

「広がって」「揺らいで」「干渉して」

そんなフワッとした存在。

違い、分かりました?

- 粒子は「位置がある」「カタチがある」

- 波は「広がる」「重なって干渉する」

…って、ここまでは当たり前の話なんですが、

量子(特に光子や電子)は、この2つの性質をどっちも持ってるんです。

しかも、「最初から波か粒子か決まってるわけではない」。

観測の仕方によって、見せる顔が変わる。

これ、もう「気分屋」ってレベルじゃない。

「見られ方次第で性格変えるタイプ」です。

リアル八方美人。

では、この不思議さがどう観測で現れるのか?

次の章で、その実験の概要をお話しします。

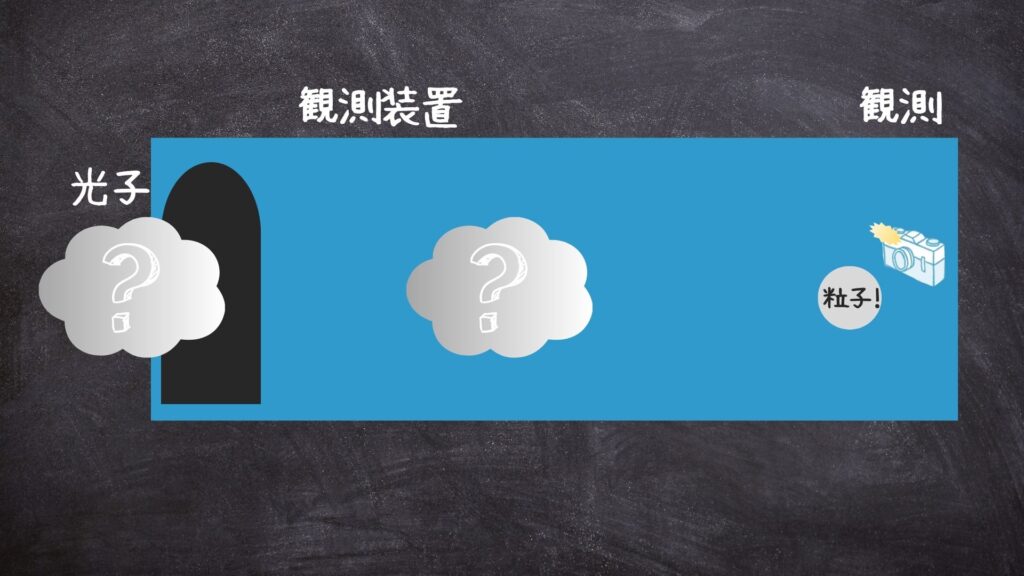

問題の実験:「光子に選ばせない」方法

さて、「波でも粒子でもある」ってだけでも不思議なのに、

科学者たちはさらにその謎を深掘りしようとしました。

「光子よ、お前はいつ自分の“性質”を決めてるんだ?」

そう問いかけたわけです。

でも、光子は当然しゃべりません。

なので、ある特殊な実験が考えられました。

それが、「遅延選択実験」。

遅延選択実験って?

簡単に言うと、

「光子が観測装置を通過した“後”に、観測方法をランダムに切り替える」実験です。

「お前の性質、まだ決まってないよな?なら、こっちが決めた観測方法に合わせてもらうぜ」

みたいなイメージです。

具体的には、

光子が観測装置に向かって進んでいる間に、

「波の性質が見える方法」と

「粒子の性質が見える方法」を、

完全ランダムかつ超高速で切り替えるスイッチを用意。

この切り替えには量子乱数発生器が使われています。

まさに量子の世界のランダムさを利用した、究極の「あみだくじ」。

光子だって予測できません。

結果はどうだった?

不思議なことに、

「観測の設定」に合わせた結果がきちんと出たんです。

- 波の観測設定 → 光子は波っぽいふるまい

- 粒子の観測設定 → 光子は粒子っぽいふるまい

でも設定したのは、光子がすでに装置を通過した後。

なのに、「後の選択」に合わせて光子の“過去のふるまい”が決まったように見える。

これって…

「未来が過去を変えてる」みたいなもんじゃないですか?

光子ってば、めっちゃ空気読んでるやん。

…いや、空気すらまだ読んでないタイミングのはずなんだけど!?

古典物理なら「ありえない」話

さあ、ここまで読んで

「いやいや、そんな都合よく“後から決まる”なんて変でしょ」

って思った人、いると思います。ごもっとも。

なぜなら、私たちが普段使っている「古典物理」の世界では、

「結果はすべて原因に従う」のが当たり前だからです。

古典物理の常識:

- モノの位置や動きは最初の条件ですべて決まる

- 過去の出来事は、未来の出来事に影響されない

たとえばビリヤードの玉。

打ち方が決まれば、どの玉がどこにいくかは物理法則で決まりますよね。

途中で「やっぱ違う動きにしといて」とはならない。

光子だって、古典的に考えれば、

- 「最初から“波っぽい性質”なら、最初からそう」

- 「粒子なら最初から粒子」

…のはずです。

途中で変わるとか、後で決まるとか、古典物理的には「は?」な話。

でも、量子の世界ではそれが違った。

しかも、「後で決まる」だけでなく

「どう決まるかすら、こちらの観測次第」なんだから、

もはや因果関係がグラグラです。

いやあ、もしビリヤードの玉が「どこに行くかはあとで決めます」とか言い出したら、

私、球技全般引退するわ。

では、なぜ量子はこんなことができるのか。

次の章では、鍵になる「観測」の意味に迫ります。

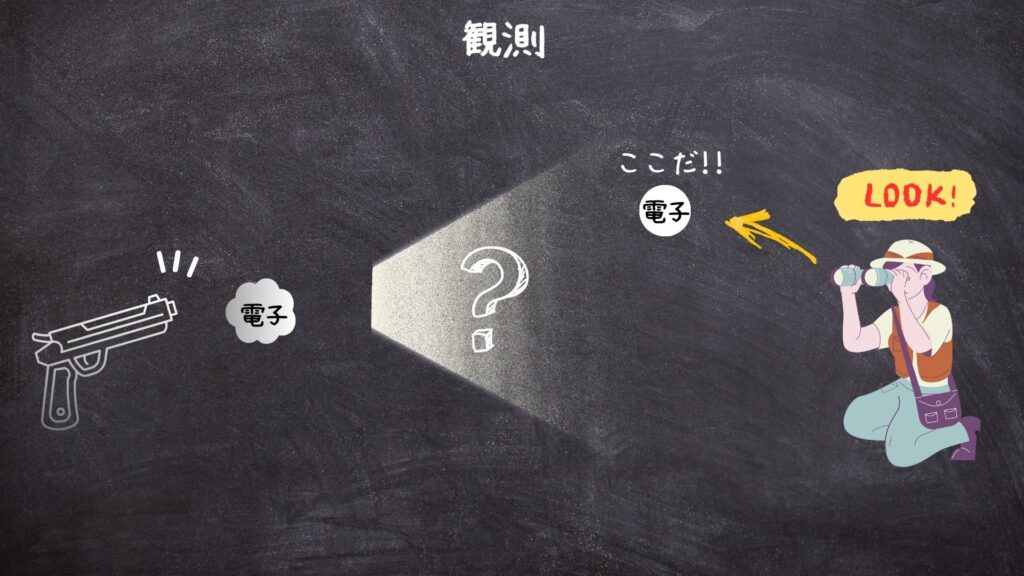

「観測が決める」の本当の意味

さて、「観測することで決まる」ってよく言われますが、

これ、どういう意味なんでしょうか?

実は、量子の世界でいう「観測」とは、

単に「人が見る・記録する」ことではありません。

そう、別に科学者が白衣で覗き込んだ瞬間に

「よし、決まった!」ってわけじゃないんです。

観測って何?

量子力学でいう「観測」とは、

「量子が、他の何かと相互作用して、状態が確定すること」を指します。

たとえば:

- 検出器に当たって電気信号を出す

- 他の粒子とぶつかってエネルギーを渡す

そういう「他のものに影響を与えた瞬間」、

量子のふるまいは「確定」し、もう重ね合わせではなくなります。

これを「波動関数の収縮」なんて言ったりしますが、

要は「はっきり決まった!」ってことですね。

観測のタイミングが自由にできると…

今回の実験では、

「光子が観測装置に入った後に、どんな観測をするか」を決めたのに、

ちゃんとその観測方法に応じた結果が出たんです。

本来なら「観測装置に入ったときには、もう性質は決まってるでしょ?」

と思いがちですよね。

でも違った。

観測の方法を後から変えたら、

「光子が観測装置に入った」ときの“過去のふるまい”までもが変わったように見えたんです。

これが、量子の不思議さ。

人間が「観測しよう」と思った瞬間じゃなくて、

光子が何かと関わった瞬間に、ようやく「波か粒子か」が確定する。

だから、観測の方法を後から変えると、その確定の仕方も変わる。

だから「未来が過去を変えた」ように見えちゃうわけです。

結局、量子って何なの?

さあ、ここまでくると誰もが思うはず。

「で、結局“量子”って何なのよ?」と。

正直に言いましょう。

「わかっていません!」

え、そんなオチ…?と思った方、ごめんなさい。でもこれが現状です。

量子とは「状態が決まっていない存在」

私たちが普段見ている世界のモノは、

「形があって」「性質があって」「位置があって」と、

すべてが最初から“確定しているもの”です。

でも量子は違う。

「観測されるまでは、状態が“決まっていない”存在」です。

波のようでもあり、粒子のようでもある。

それを確定させるのが観測。

そして、その「観測の仕方」で、どんな性質が確定するかが変わる。

要するに、量子は

「観測によってようやく姿を現す“ポテンシャルの塊”」

みたいな存在なのです。

でも、わからないままじゃ終わらない

とはいえ、科学者たちもお手上げ状態ってわけじゃありません。

「量子って何?」を解き明かすために、

- もっと高度な実験

- 理論の探求

- そして新しい解釈

これらが、日々進められています。

実際、量子の不思議さを「当たり前のこと」として理解しようとする、

さまざまな解釈(多世界解釈、コペンハーゲン解釈…など)も生まれています。

でも、まだ完全に「これだ!」とは言えない。

だからこそ、量子の世界は面白いし、

「未来の物理学者、求む!」なんて話にもなるわけです。

おわりに:量子の世界は、まだまだ“不思議”が詰まってる

私たちが普段暮らしている世界は、

原因があって結果があって、過去が未来を決める。

そんな「当たり前のルール」で動いています。

でも、量子の世界は違いました。

「未来の観測が過去のふるまいを左右する」ように見えたり、

「波なの?粒子なの?決められません!」みたいにフワフワしてたり。

もう本当に、「不思議」のデパートです。

でもこの「不思議さ」こそが、

量子の世界の奥深さであり、

そして未来の技術の源泉でもあります。

量子コンピュータ、量子通信、量子センサー…。

私たちがまだ想像もつかない技術が、

この「わからなさ」の向こうに待っているかもしれません。

不思議があるって、悪くないよね。

だって、わかった気になったら、もう面白くないもん。

「知りたい!」って気持ちが、次の扉を。

というわけで、今回の「未来が過去を変える?」量子の不思議なお話はここまで。

でも、まだまだ量子の世界には驚きがたくさんあります。

モソッティ研究所では、これからも「量子の謎」や「最新技術」をわかりやすく解説していきます。

「もっと知りたい!」と思ったあなた。

ぜひまた、モソッティに会いに来てくださいね!

コメント