はじめに:量子力学、ちょっと変じゃない?

こんにちは、モソッティです。

今回は、科学の中でもとびきり“ヘンテコで深すぎる”分野――量子力学についてお話しします。

たとえばこんな話、聞いたことありませんか?

「観測すると結果が変わる」

「猫が生きてて、同時に死んでる」

「粒子が波のようにふるまう」

……いやいや、どういうこと!?って思いますよね。

正直、私も最初は「なにやばいこと言ってるの!?」って思ってました。

でも量子力学は、スマホの中の半導体にも、最近話題の量子コンピュータにも、“現実”の仕組みそのものとして使われているガチ理論です。

それでいて「現実って、そもそも何?」という哲学的な問いにまで踏み込んでしまう、ちょっと危ない橋を渡っているような学問でもあります。

この記事では、そんな量子力学の世界を、

- そもそもどんな理論?

- なぜ「観測」でそんなに話が変わるの?

- 「多世界解釈」って本当にあるの?

- で、今は何がわかってて、何がわかってないの?

といったポイントを中心に、モソッティ目線でわかりやすく案内していきます。

読む前よりちょっとだけ“世界の見え方が変わる”ような、

そんな体験をお届けできたらうれしいです。

量子力学ってどんな理論?

「量子力学」と聞くと、「なんか難しそう」「猫がかわいそう」「波なの?粒なの?どっちなのよ」と思う人が多いと思います。

でも本当は、自然界の一番ミクロなレベルでのルールを説明する、とても真面目な理論なんです。

ではいきなり核心に迫りましょう。

量子力学は、次のようなことを主張しています:

✅ 小さな世界では、モノは“はっきり決まってない”

たとえば、電子の位置や速度を調べようとすると…

「え?ぼく今、ここかもしれないし、そっちかもしれないよ〜」

と電子くんが言い出します(※注:言いません)。

つまり、「同時に複数の状態にある」ことが許されているんです。これを重ね合わせ(superposition)といいます。

✅ 観測するまで、結果は“確率”でしか語れない

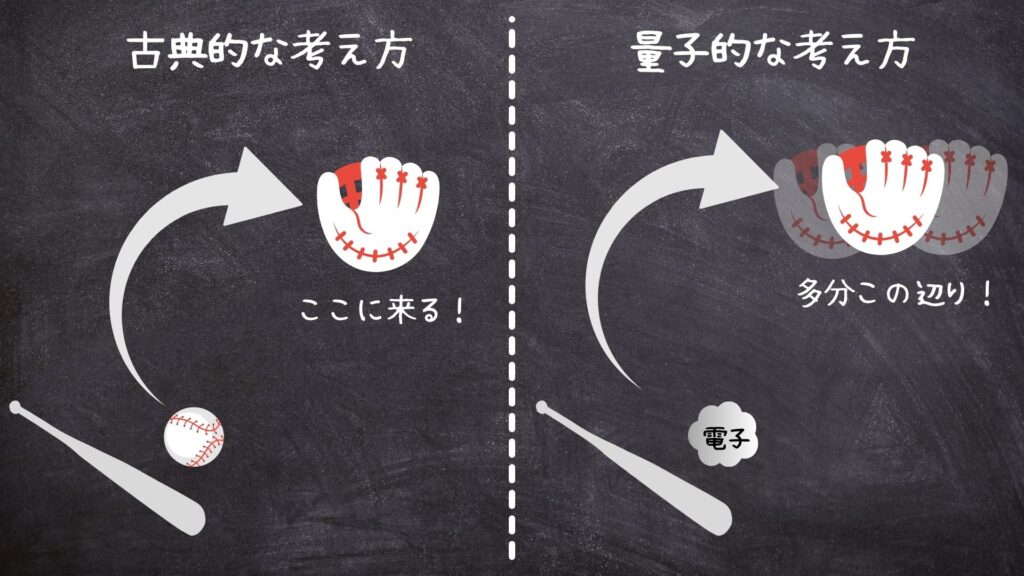

古典力学では「初速と位置がわかれば、どこに行くか未来まで全部わかる」なんて話でした。

でも量子力学では、未来の予測は「どこそこに○%の確率で出てきます」というかたちになります。

例えるなら:

電車の時刻表が「8:03発:50%」「8:06発:30%」「8:12発:20%」みたいな感じ。

……いや困るわ。

でもこの“確率でしか語れない”という仕組みが、

干渉やトンネル効果など、普通では説明できない現象をちゃんと予測してくれるのです。

✅ 波としても粒としてもふるまう

これが一番ややこしい。「波でもあり粒でもある」とか言われても、「優柔不断かよ」と言いたくなります。

でも実際に、電子を1個ずつスリットに通していっても、干渉縞(波の性質)が出るんです。

「粒」なのに「波」っぽく動くという、物理界の二刀流です。

✅ そのくせ、観測したら「1つ」に決まる

しかも面倒なことに、観測した瞬間に重ね合わせ状態が「どれか1つ」にパタンと決まります。

これを波動関数の収縮(collapse)と呼びます。

つまり量子は、「見られると急にシャキッとする」タイプの存在なんです。

ざっくりまとめ!

| 古典力学 | 量子力学 |

|---|---|

| 結果は「原因」で完全に決まる | 結果は「確率」でしか言えない |

| モノの状態は常に確定している | モノの状態は重ね合わさってるかも |

| 観測してもしなくても変わらない | 観測したら“決まる”(崩れる) |

| 粒は粒、波は波 | 粒でもあり、波でもある |

「え、これ本当に自然のルールなの…?」って思った方、安心してください。

これでも世界中の実験結果とピッタリ一致する、ちゃんとした理論なんです。

むしろ古典力学のほうが「人間に都合がよすぎた」だけかもしれません。

この章では、量子力学の基本的なルールと、その“なんか変”な性質をご紹介しました。

次の章では、そんな量子力学の目玉商品「重ね合わせ」と「もつれ(エンタングルメント)」について、

もう少し踏み込んでみましょう!

重ね合わせとエンタングルメント

~「同時にある」と「つながってる」は最強のコンビ~

さて、ここからは量子力学の“変わり種メニュー”の中でも特に人気のある2品をご紹介します。

その名も、「重ね合わせ(superposition)」と「もつれ(エンタングルメント)」。

どちらも「え?マジでそうなるの?」ってレベルで世界の常識をぶっ壊してくれます。

重ね合わせ:シュレディンガーの猫は本当に同時に生きてる?

まずは重ね合わせ。

これは、1つの量子が複数の状態を同時に持っているという意味不明(だけど本当)な現象です。

たとえば:

- 通常のコイン → 表か裏のどちらか

- 量子のコイン → 表と裏の“中間”みたいな状態で同時に存在

しかもそれが観測されるまでは、「どっちでもある」状態が続く。

だから「見なきゃよかった」ってこともあるかもしれません(物理的な意味で)。

このコンセプトを有名にしたのが、シュレディンガーの猫です。

観測するまでは、猫は「生きてる」状態と「死んでる」状態の両方が重なって存在しているという、ちょっと怖いお話。

(※猫に罪はないので、やさしくしてあげてください)

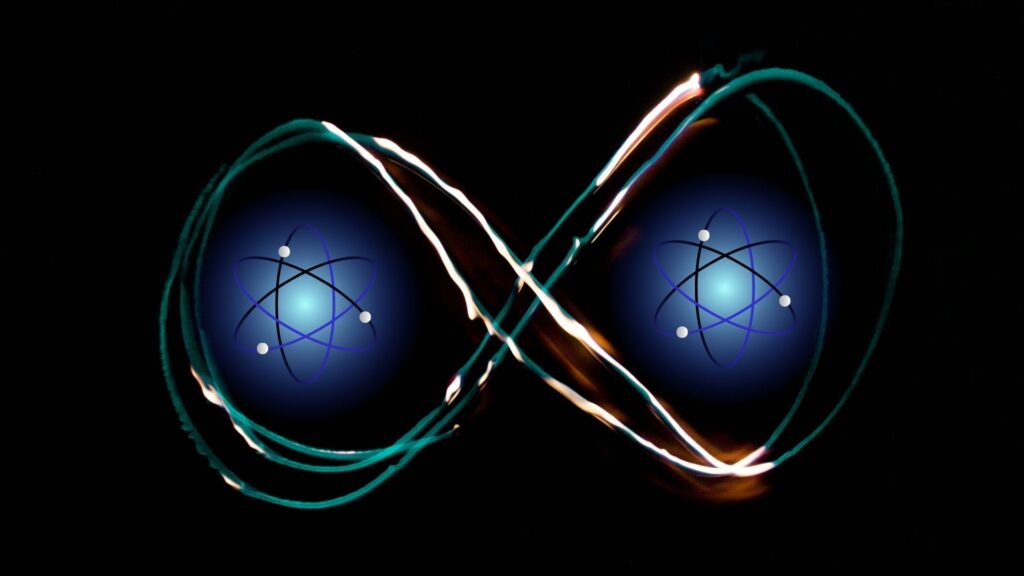

エンタングルメント:「片方を見ると、もう片方が即わかる」!?

次に紹介するのが、もつれ=エンタングルメント。

これ、簡単に言うと…

「量子Aを観測したら、Bの状態も一瞬でわかる」

という謎のシンクロ現象。

たとえば、2つの電子がエンタングルしているとします。

- Aが上向き(↑)になった瞬間

- Bは必ず下向き(↓)になる

しかもこれ、どれだけ離れてても成立するんです。

ちょっと向こうに飛ばしても、宇宙の彼方に行っても、Aを観測した瞬間にBの状態が“決まる”。

👻 え、それってテレパシー?瞬間移動?

って思いますが、実際、アインシュタインも「不気味な遠隔作用だ」とビビってました。

でも、それって情報のやり取りじゃないの?

ここで誤解されやすいのが、「エンタングルメントで光より速く通信できるんじゃね?」説。

でも答えはNO(今のところ)。

確かに“結果は一致する”けど、“その一致を使って情報を送ることはできない”のです。

なぜなら、どっちが先に測定して、どういう結果が出たかはランダムだから。

すごく不思議だけど、情報伝達の手段にはなっていません(少なくとも現代物理では)。

まとめ:量子の2大スターはこうだ!

| 現象名 | なにがすごい? | 実用化の方向 |

|---|---|---|

| 重ね合わせ | 1つの量子が“複数の状態”を同時に持つ | 量子コンピュータの「並列計算力」 |

| エンタングルメント | “離れていても”状態が瞬時に一致する | 量子暗号、量子通信、量子ネットワーク |

この2つ、まるで超能力っぽく聞こえますが、実際にはしっかり実験で確認されたガチ理論です。

しかも、現代の最先端技術の土台になっているというから、なおさらすごい。

「なんかわからんけど、すごい」は量子力学の正しい入り口です。

次の章では、「観測ってそんなに偉いの?」という量子界の永遠のテーマに突っ込んでいきます!

モソッティと一緒に、“見るって何だ?”を見に行きましょう。

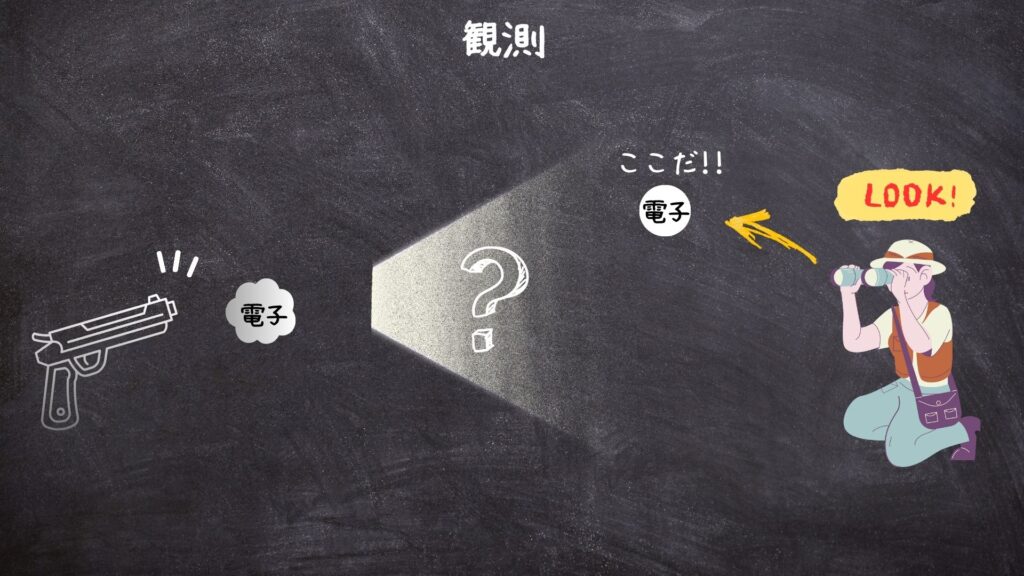

観測ってそんなに偉いの?

── はい、めちゃくちゃ偉いです。量子の世界では“観測=支配力”です。

私たちが「観測する」ことは、量子力学においてとんでもない力を持つ行為です。

なぜなら、それまでは“ふわふわ”と同時にいろんな状態に存在していた量子が、観測された瞬間にバシッと1つに決まるからです。

量子にとって観測とは、「状態が確定する瞬間」

量子状態は「観測しなければ、決まっていない」んです。

たとえば量子が“上向き”か“下向き”のスピンを持っているとします。観測するまでは、上でも下でもある状態(重ね合わせ)です。

でも、観測した瞬間にこうなります:

「はい、下向きでした〜」

……と、突然どちらかの結果が現れます。

この現象を波動関数の収縮(collapse)と呼びます。

なぜ“観測したら決まる”の?

これ、私たちの直感とはまるで違いますよね。

でも量子力学では、確率的にしか未来を予測できないので、観測=確率の“くじ引き結果”が出る瞬間、というわけです。

そして何より、観測がなければ、確率が確率のまま漂っている。

つまり「見ること」こそが、量子のふるまいに決定打を与えるのです。

それって「見た人が世界を決めてる」ってこと?

……と思いますよね?

実際、量子力学の解釈によっては「観測者の存在が物理現象を成立させる」という、ちょっと哲学的な立場も存在します。

中には、

「人間の意識が量子の状態を決めている」

というかなり攻めた解釈(注:主流ではありません)もあったりします。

観測によって「情報」が生まれる

ここで重要なのは、観測=情報の取得ということ。

観測することで、「この粒子はここにいた」とか「スピンは上だった」といった確かな情報が手に入る。

そして、その情報の有無が、量子のふるまいに影響することすらあるのです。

量子消しゴムと遅延選択実験

これをさらに面白くしたのが、以下のような実験です:

- 遅延選択実験:

「どっちのスリットを通ったか」の情報を後から得る/得ないで、干渉パターンの有無が変わる。 - 量子消しゴム:

観測したはずの情報を“消す”と、干渉が戻ってくるというファンタジー。

つまり、「観測したかどうか」ではなく、

「情報として保持してるかどうか」が重要だったりするんです。

……もはや、ホラーの領域。

(※このへんは今後の記事でじっくり掘り下げます)

まとめ:観測は、量子にとって“事件”である

| 観測前の状態 | 観測後の状態 |

|---|---|

| 重ね合わせ、確率的 | 1つに確定する |

| 情報がまだ存在していない | 結果=情報として出現する |

| 状態は干渉などが可能 | 状態は干渉しなくなる |

観測って、日常では「見ただけ」なのに、

量子の世界では「存在を決める力」があるって、なんかすごくないですか?

あなたが何を見るかで、世界が変わるかもしれない。

それってちょっと、かっこよくないですか?

いろいろある「解釈」

── 数式は正しい。でも“世界がどうなってるか”は人によって違う。

量子力学には「こうやって計算すればOK!」という完璧な数学的レシピがあります。

でも問題は、その数式が“何を意味しているか”が決まっていないことです。

つまり、「観測したら状態が決まる」って、どういう仕組みで?どの時点で?そもそも何が“現実”なの?

──それに対する答えが、実はたくさんあるんです。

コペンハーゲン解釈:とりあえず一番有名

まずは一番スタンダードな解釈、コペンハーゲン解釈。

量子力学の教科書に載ってるのはだいたいこれです。

- 観測するまで状態は決まってない(重ね合わせ)

- 観測したら確率的に決まる(波動関数が収縮)

- 観測装置は“古典的なもの”として扱う

つまり、「見た瞬間に決まる。それ以上は知らん」ってやつです。

わかりやすいけど、「なぜ?」にはあまり答えてくれません。

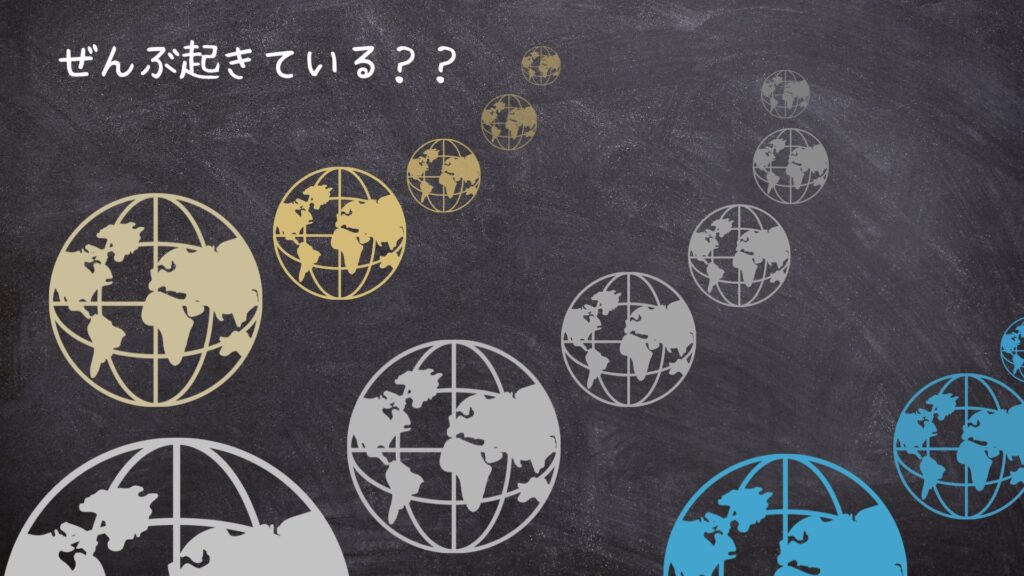

多世界解釈(エヴェレット解釈):全部起きてる説

「いや、全部現実になってるよ?」っていう強気なやつ。

これが多世界解釈(Many-Worlds Interpretation)。

観測によって状態が“1つに決まる”のではなく、「全部の可能性が実現して、それぞれの世界が分岐する」というものです。

- 観測のたびに宇宙が分裂

- 猫が生きる世界と死ぬ世界が両方ある

- あなたがジャンケンに勝つ世界と負ける世界もある(たぶん)

メリット:波動関数の収縮いらない!すっきり!

デメリット:宇宙がとんでもなくいっぱい増える!

この解釈、実は理論物理学者には結構人気があります。

なぜなら数式をいじらず、整合性を保てるから。

ボーム理論:粒子はこっそり“ちゃんと”動いてる説

「確率じゃなくて、ちゃんと“ある”んですよ」と言いたい派。

これはボーム理論(パイロットウェーブ理論)。

量子はあくまで“粒子”として動いていて、そこに“波”がついてて、その波が粒子の動きをガイドしている、というもの。

- 粒子の位置も軌道も“本当は”ある

- でもその動きは、見えない「パイロット波」によって決まる

要するに、「こっそり全部決まってるんだけど、私たちが知らないだけ」って解釈です。

すごくクラシカルな安心感がありますが、

非局所性(遠くの粒子と即座に影響しあう)が避けられないなど、賛否が分かれます。

QBism:量子状態=私の主観!

このへんからちょっと哲学色が強くなります。

QBism(キュービズム)は、「量子状態は観測者の主観にすぎない」とする解釈。

- 状態とは客観的なものではない

- 確率とは「私がどう予測するか」

- 観測は、私が世界と出会う“経験”そのもの

つまり、「量子力学=個人の経験を整理するツール」とする考え方です。

主観ドリブン物理学って感じで、ある意味いちばん人間っぽい解釈かも。

まとめ:

「量子力学はどう“解釈”しても、数式は変わらない」

── これが最大のミステリーかもしれません。

| 解釈名 | 観測で何が起きる? | 特徴 |

|---|---|---|

| コペンハーゲン解釈 | 状態が確率的に“決まる” | もっとも教科書的 |

| 多世界解釈 | 全部の可能性が“実現して分岐”する | 数式そのまま、でも宇宙いっぱい |

| ボーム理論 | 粒子の動きは“最初から決まってる” | 非局所的でもOKな人向け |

| QBism | 状態は“私の主観”でしかない | 哲学派の人気者 |

「どれが正しいの?」ってよく聞かれますが、ぶっちゃけまだ誰にもわかってません。

でも逆にいえば、この世の“現実ってなんだ?”を、ガチで考えられるチャンスなんですよ。

量子力学って、科学であり哲学なんです。

さて、いよいよ次は「じゃあ今、どこまで来てるの?」というお話。

量子力学の応用や最新の研究について、未来の“見え方”を探りに行きましょう!

今、どこまで来てるの?

── 量子はもう、机上の空論じゃない。現実でゴリゴリ使われてます。

かつては「変な理論」扱いされていた量子力学ですが、

今ではスマホから宇宙探査まで、リアルな世界でフル稼働中です。

「理屈はよくわからないけど、とりあえず使えるからヨシ!」

……そんな感じで、人類は量子と共に進んでいます。

量子技術、実はもう日常にある

「量子」って言うと、最新すぎて未来っぽく聞こえるかもしれませんが、

すでにあなたの身の回りにゴロゴロ使われてます。

たとえば:

- スマホやパソコンのCPU → トランジスタ → トンネル効果(量子)

- レーザー → 量子の励起と遷移

- MRI → 原子核のスピンの量子状態を読み取る

実は“量子力学ナシでは作れない”機械に、私たちは囲まれているんです。

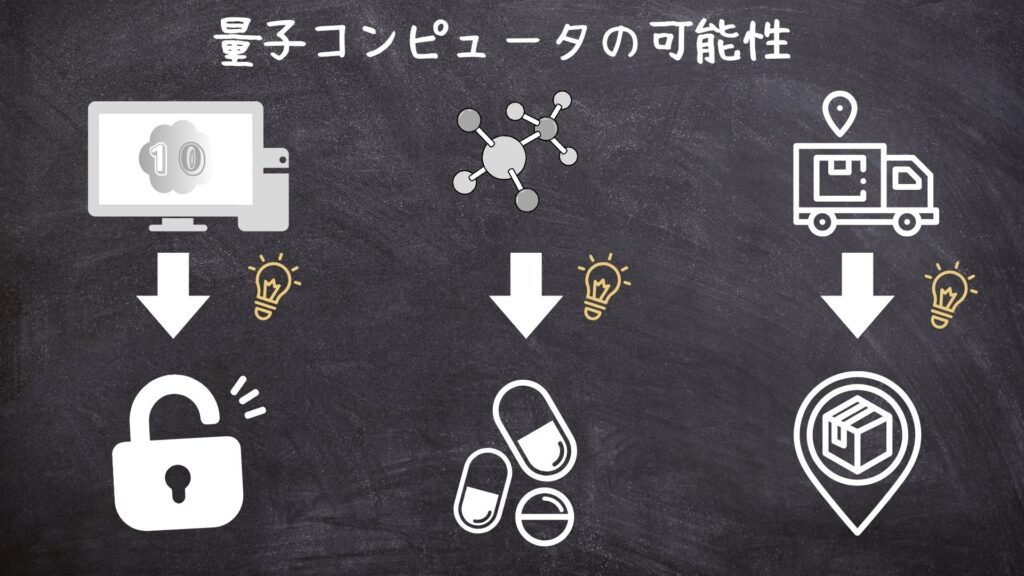

そして今、量子コンピュータが熱い!

最近とくに注目を集めてるのが、量子コンピュータ。

- 通常のコンピュータが「0」か「1」のどちらかで動くのに対して、

- 量子コンピュータは0と1を同時に扱える(重ね合わせ)

さらに、エンタングルメントによって複数の量子ビットを一気に処理することで、

超高速な並列計算が可能になる、というわけです。

代表的な期待ジャンルはこちら:

| 分野 | 期待されてること |

|---|---|

| 医薬品開発 | 複雑な分子構造のシミュレーション |

| 材料科学 | 原子レベルでの新素材設計 |

| 金融・物流 | 最適化問題の超高速解決 |

| 暗号解読/暗号化 | 現在の暗号技術の“見直し”が迫られる可能性あり |

特に「Shorのアルゴリズム」でRSA暗号がヤバい!って話は有名ですね。

研究最前線では何が起きてる?

- GoogleやIBMは、数十〜百量子ビットのデバイスをすでに公開済み

- 「量子超越性(Quantum Supremacy)」がついに実証されたと話題に

- 誤り訂正(エラー訂正)の研究が急加速中

- 中規模(NISQ)デバイスをどう活用するか?が重要なテーマ

とはいえ、まだまだ「ノイズが多い」「安定しない」といった課題は山積みです。

でもこの段階を乗り越えれば、本格的な量子時代が始まるかもしれません。

未来はどうなる?

- 量子インターネット

- 量子暗号通信

- 複雑な生命現象の“量子モデル”化

- もしかしたら、意識も量子で説明される時代が来る!?(←これはまだ妄想)

量子技術は、社会のインフラを根本から変える可能性すら秘めています。

いわば「もう1回インターネットを発明する」くらいのインパクトがあるかもしれません。

まとめ:量子はもう“使える理論”になった!

| 昔のイメージ | 今のリアル |

|---|---|

| 難しそうな理論 | いろんな製品や技術に使われてる |

| いつか実現する夢 | 実際に量子コンピュータが動いてる |

| よくわからない | よくわからないけどスゴイ!←ここ大事 |

量子って、説明しようとするとめっちゃ難しいんですけど、

ちゃんと計算すると現実とピッタリ合う。それってもう、すごく信頼できる相棒じゃないですか?

……変わってるけど、できる子。それが量子力学。

おわりに:量子力学の“魅力”と“可能性”

── わからない。でも、それが楽しい。

ここまで読んでくださったあなた、ありがとうございます。

量子力学の世界、やっぱりフシギで、ちょっとトリッキーだったかもしれません。

でも同時に、想像を超えた可能性を秘めた世界でもあります。

一見、意味不明。でも、ちゃんと現実を説明する

- 粒子が同時に2つの状態にある(重ね合わせ)

- 離れた粒子がつながってる(エンタングルメント)

- 観測するまで、何が起きるかは決まってない(測定問題)

──どれも「え、ウソでしょ?」って思ってしまうような現象ばかり。

でも、どれも実験で確認されていて、数式もちゃんと合っている。

それが量子力学のすごいところなんです。

モソッティ的には、「変だけど整ってる」っていうこの矛盾感、すごく愛しいです。

量子は、未来の社会を変えるかもしれない

今や量子力学は、ただの“理論”ではありません。

スマホ、レーザー、MRI…

そして量子コンピュータ、量子通信、量子センサーなど、これからの社会基盤を支える技術の中心にあります。

- 情報処理の限界を超える

- 計算できなかった分子を設計する

- “見えなかった”ものを可視化する

……そんな未来を、量子がぐいぐい引っ張っていくかもしれません。

まだ「完璧に理解された理論」じゃない。それが魅力!

実は量子力学って、まだ「これが正解です!」って言える唯一の解釈がないんです。

複数の解釈、複数の視点、そしてまだまだ未解決の謎。

でもその“余白”こそが、探求する楽しさの源です。

モソッティもまだまだ修行中。あなたと一緒に学んでいきたいと思っています。

💬 モソッティのひとこと

量子の世界に、最初はみんな戸惑います。

でも、「わからないことを、わかりたい」って思う気持ちこそが一番のエネルギー。

もしこの記事で、

- 「量子って、ちょっと面白いかも」

- 「また読んでみたいな」

- 「次は“量子って何か”をちゃんと知りたい」

……って思ってもらえたなら、モソッティはとても嬉しいです!

次回は、量子力学の主役である

「そもそも量子ってなに?」にフォーカスした記事を書いていく予定です。

それではまた、波の向こう側でお会いしましょう🌊

コメント